Deutschland - Vorzeit: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 87: | Zeile 87: | ||

Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' ergibt sich die traditionelle Aufteilung des Perms in Rotliegend und Zechstein aus dem markanten Wechsel, der an der Grenze zwischen den beiden Formationen stattfindet. Nach langer Festlandszeit, die im Karbon begann, dringt das Meer wieder nach Nord- und Mitteldeutschland vor, was den Beginn der Zechsteinzeit markiert. Lediglich Süddeutschland bleibt zunächst Festland. An der Basis der Meeresablagerungen wird der wirtschaftlich bedeutende Kupferschiefer abgelagert. Diese geologische Marke ist einer der markantesten Leithorizonte in Deutschland. <br> | Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' ergibt sich die traditionelle Aufteilung des Perms in Rotliegend und Zechstein aus dem markanten Wechsel, der an der Grenze zwischen den beiden Formationen stattfindet. Nach langer Festlandszeit, die im Karbon begann, dringt das Meer wieder nach Nord- und Mitteldeutschland vor, was den Beginn der Zechsteinzeit markiert. Lediglich Süddeutschland bleibt zunächst Festland. An der Basis der Meeresablagerungen wird der wirtschaftlich bedeutende Kupferschiefer abgelagert. Diese geologische Marke ist einer der markantesten Leithorizonte in Deutschland. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[ | + | | <center>'''[[Mesozoikum|252.200.000 BC]]'''</center> || [[Datei:Baumfarne.jpg|thumb|left|'''Nachkommen der Dicroidien heute''' (Quelle: Wikipedia.de)]] [[Datei:Indusium.jpg|thumb|'''Die Erde um 250 Millionen Jahre BC''' (Quelle: Wikipedia.de)]] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Untertrias - Indusium - Pangaea''' <br> |

| − | * Das Indusium (auch Induum, Induium, Indus-Stufe), in der Erdgeschichte die erste beziehungsweise unterste chronostratigraphische Stufe der Trias. Das Indusium war früher zusammen mit dem Olenekium ein Teil der Skyth-Stufe (Skythium), die jedoch keine offiziell anerkannte internationale Stufe mehr ist und nur noch regional (zum Beispiel in den Alpen) benutzt wird. Die ursprüngliche Typlokalität liegt in der Salt Range (Punjab), am Oberlauf des Flusses Indus, der hauptsächlich durch Pakistan fließt; davon ist der Name abgeleitet. Der Beginn der Stufe wird mit dem Erstauftreten der Conodonten-Art Hindeodus parvus und dem Ende der negativen Kohlenstoff-Anomalie nach dem Höhepunkt des oberpermischen Massenaussterbens definiert. Das Erstauftreten der Ammoniten-Art Meekoceras gracilitatis markiert das Ende der Stufe. Der Sauerstoffanteil der Luft beträgt mit 16 Prozent etwa 80 Prozent des heutigen Niveaus. Der atmosphärische Kohlendioxid-Anteil beträgt das Sechsfache des heutigen Anteils mit etwa 1750 ppm. Die Durchschnittstemperatur liegt mit 17 Grad Celsius etwa 3 Grad Celsius über dem heutigen Niveau. Das Klima der Trias ist warm bis heiß. '''[[Europa]]''' liegt im subtropischen Wüstenbereich. Auch weltweit ist das Klima wohl eher trocken: Der Grund liegt in der Form des Superkontinentes '''Pangaea''' und einem daraus resultierenden Monsuneffekt, bei dem die sommerlichen Tiefdruckgebiete über der Landmasse hauptsächlich Luft von anderen inneren Landesteilen ansaugen und nicht vom Ozean, ähnlich der heutigen Situation in Südarabien. Im Binnenland sind vermutlich ausgedehnte Wüsten vorhanden. In der Nähe des geographischen Nordpols befindet sich nach den derzeitigen Rekonstruktionen ein Teil '''[[ | + | * Das Indusium (auch Induum, Induium, Indus-Stufe), in der Erdgeschichte die erste beziehungsweise unterste chronostratigraphische Stufe der Trias. Das Indusium war früher zusammen mit dem Olenekium ein Teil der Skyth-Stufe (Skythium), die jedoch keine offiziell anerkannte internationale Stufe mehr ist und nur noch regional (zum Beispiel in den Alpen) benutzt wird. Die ursprüngliche Typlokalität liegt in der Salt Range (Punjab), am Oberlauf des Flusses Indus, der hauptsächlich durch Pakistan fließt; davon ist der Name abgeleitet. Der Beginn der Stufe wird mit dem Erstauftreten der Conodonten-Art Hindeodus parvus und dem Ende der negativen Kohlenstoff-Anomalie nach dem Höhepunkt des oberpermischen Massenaussterbens definiert. Das Erstauftreten der Ammoniten-Art Meekoceras gracilitatis markiert das Ende der Stufe. Der Sauerstoffanteil der Luft beträgt mit 16 Prozent etwa 80 Prozent des heutigen Niveaus. Der atmosphärische Kohlendioxid-Anteil beträgt das Sechsfache des heutigen Anteils mit etwa 1750 ppm. Die Durchschnittstemperatur liegt mit 17 Grad Celsius etwa 3 Grad Celsius über dem heutigen Niveau. Das Klima der Trias ist warm bis heiß. '''[[Europa]]''' liegt im subtropischen Wüstenbereich. Auch weltweit ist das Klima wohl eher trocken: Der Grund liegt in der Form des Superkontinentes '''Pangaea''' und einem daraus resultierenden Monsuneffekt, bei dem die sommerlichen Tiefdruckgebiete über der Landmasse hauptsächlich Luft von anderen inneren Landesteilen ansaugen und nicht vom Ozean, ähnlich der heutigen Situation in Südarabien. Im Binnenland sind vermutlich ausgedehnte Wüsten vorhanden. In der Nähe des geographischen Nordpols befindet sich nach den derzeitigen Rekonstruktionen ein Teil '''[[Sibirien|Ostsibiriens]]'''. Der Superkontinent '''Pangaea''', der fast die gesamte Landmasse enthielt und sich vom Nordpol bis zum Südpol spannt, ermöglicht die uneingeschränkte Verbreitung der Landtiere. |

* In der Trias nahmen die Reptilien einen ungeheuren Aufschwung. Es entstehen viele neue Ordnungen. Zu den bereits seit dem Perm existierenden Therapsiden treten in der Trias hinzu: | * In der Trias nahmen die Reptilien einen ungeheuren Aufschwung. Es entstehen viele neue Ordnungen. Zu den bereits seit dem Perm existierenden Therapsiden treten in der Trias hinzu: | ||

** die Wurzelzähner (Thecodontia) | ** die Wurzelzähner (Thecodontia) | ||

| Zeile 101: | Zeile 101: | ||

** die Pflasterzahnsaurier (Placodontia) | ** die Pflasterzahnsaurier (Placodontia) | ||

* Damit sind in der Trias – mit Ausnahme der Schlangen (Serpentes oder Ophidia) – bereits alle Reptilgruppen vertreten. Mit Triadobatrachus erscheint schon in der unteren Trias der erste Frosch. | * Damit sind in der Trias – mit Ausnahme der Schlangen (Serpentes oder Ophidia) – bereits alle Reptilgruppen vertreten. Mit Triadobatrachus erscheint schon in der unteren Trias der erste Frosch. | ||

| + | * Der bereits im Perm erfolgte Umschwung der Pflanzenwelt von Farnen zu Nacktsamern setzt sich in der Trias weiter fort. Zwar sind auch Baumfarne (Cyatheales) und in Feuchtgebieten auch Schachtelhalme noch weit verbreitet. Ginkgos, Palmfarne (Cycadales) und Nacktsamer werden die am weitesten verbreiteten Pflanzen der terrestrischen Ökosysteme der Trias. Einen Übergang zu den Bedecktsamern (Angiospermen) stellen die Bennettiteen (Bennettitales) dar. Diese noch zu den Nacktsamern gehörenden Pflanzen besitzen schon blütenähnliche Organe ähnlich denen der Angiospermen. Die Form lässt auf Bestäubung durch Insekten schließen. Als direkte Vorläufer der Angiospermen werden sie allerdings nicht angesehen. Sie treten in der oberen Trias erstmals auf und werden bis in die Kreide hinein überleben. In der Trias tritt die palmenähnliche Gattung Williamsonia mit bis zu zwei Meter hohen Stämmen auf. Andere Gattungen waren Williamsoniella (mittlerer Jura), Wielandiella (obere Trias bis in den Jura hinein) und Cycadeoidea (Untere Kreide). | ||

* Die typische Dreiteilung der Gesteinseinheiten der Trias im '''[[Deutschland - Vorzeit|Germanischen Becken]]''' ist in den Alpen nicht zu erkennen. Dieser Bereich wird alpin-mediterrane Trias (auch alpine Trias oder pelagische Trias) genannt. Ihre überwiegend marinen Ablagerungen sind wesentlich mächtiger als die der germanischen Trias. Neben flachmeerischen Riffkomplexen (z. B. Wettersteinkalk) gibt es geschichtete Ablagerungen von Tonen, Kalken und Mergeln, die in tieferem Wasser entstanden sind. | * Die typische Dreiteilung der Gesteinseinheiten der Trias im '''[[Deutschland - Vorzeit|Germanischen Becken]]''' ist in den Alpen nicht zu erkennen. Dieser Bereich wird alpin-mediterrane Trias (auch alpine Trias oder pelagische Trias) genannt. Ihre überwiegend marinen Ablagerungen sind wesentlich mächtiger als die der germanischen Trias. Neben flachmeerischen Riffkomplexen (z. B. Wettersteinkalk) gibt es geschichtete Ablagerungen von Tonen, Kalken und Mergeln, die in tieferem Wasser entstanden sind. | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|250.000.000 BC]]''' </center> [[Datei:Protorosaurus.jpg|thumb| | + | | <center>'''[[Mesozoikum|250.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Protorosaurus.jpg|thumb|left|'''Protorosaurus''']] [[Datei:Terra 250 mya.jpg|thumb|'''Die Erde um 250 Millionen Jahre BC''']]'''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Untertrias – Olenekium''' <br> |

Die ersten Echsen (Sauria) und Eidechsen (Lacertilia) treten auf. Sie sind noch relativ klein (einige Arten weniger als 20 Zentimeter lang ) und ernähren sich von Insekten. Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' lebt der Protorosaurus. Er wird bis zu zwei Meter lang und lebt in wüstenhaften Landstrichen. "Protosaurus" heißt zu deutsch "frühe Echse". Fossilien werden in der Nähe von Eisenach und in Nordhessen gefunden. Bald treten die ersten Brückenechsen auf. Der Begriff Brückenechsen beruht auf der knöchernen Überbrückung der Schläfengegend. Die Brückenechsen gehören zur Ordnung Sphenodontia. Sie besitzen oberhalb des Augenpaares ein so genanntes „drittes Auge“ oder Scheitelauge, einen Rückenkamm und eine Haut mit kleinen Schuppen. Außerdem erscheinen auf der Erde die ersten Pflasterzahnsaurier. Als einer der ersten Pflasterzahnsaurier mit einem schildkrötenartigen Panzer gilt Placochelys. Dieses gut an das Leben im Wasser angepasste Reptil war vom Kopf bis zum Ende des kurzen Schwanzes maximal 90 Zentimeter lang. Es hatte einen schildkrötenartigen, aus Knochenplatten bestehenden Rücken- und Bauchpanzer. Die Gliedmaßen waren zu Schwimmpaddeln umgewandelt. Anders als Placodus besaß Placochelys keine langen Greifzähne am vorderen Ende des Kiefers, sondern einen Hornschnabel. <br> | Die ersten Echsen (Sauria) und Eidechsen (Lacertilia) treten auf. Sie sind noch relativ klein (einige Arten weniger als 20 Zentimeter lang ) und ernähren sich von Insekten. Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' lebt der Protorosaurus. Er wird bis zu zwei Meter lang und lebt in wüstenhaften Landstrichen. "Protosaurus" heißt zu deutsch "frühe Echse". Fossilien werden in der Nähe von Eisenach und in Nordhessen gefunden. Bald treten die ersten Brückenechsen auf. Der Begriff Brückenechsen beruht auf der knöchernen Überbrückung der Schläfengegend. Die Brückenechsen gehören zur Ordnung Sphenodontia. Sie besitzen oberhalb des Augenpaares ein so genanntes „drittes Auge“ oder Scheitelauge, einen Rückenkamm und eine Haut mit kleinen Schuppen. Außerdem erscheinen auf der Erde die ersten Pflasterzahnsaurier. Als einer der ersten Pflasterzahnsaurier mit einem schildkrötenartigen Panzer gilt Placochelys. Dieses gut an das Leben im Wasser angepasste Reptil war vom Kopf bis zum Ende des kurzen Schwanzes maximal 90 Zentimeter lang. Es hatte einen schildkrötenartigen, aus Knochenplatten bestehenden Rücken- und Bauchpanzer. Die Gliedmaßen waren zu Schwimmpaddeln umgewandelt. Anders als Placodus besaß Placochelys keine langen Greifzähne am vorderen Ende des Kiefers, sondern einen Hornschnabel. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|247.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|247.000.000 BC]]'''</center> || [[Datei:Mastodonsaurus.jpg|thumb|'''Mastodonsaurus''']] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Mitteltrias - Anisium''' <br> |

Das größte Amphibium aller Zeiten, der Urlurch "Mastodonsaurus", tritt auf. Dieses auf den ersten Blick wie eine riesige Kröte wirkende Tier erreicht eine Länge von maximal drei Metern. Der größte, bisher von einem Mastodonsaurus bekannte Unterkiefer misst 1,40 Meter. Er wird 1977 bei Grabungen des Stuttgarter Naturkundemuseums an der Autobahn bei Kupferzell im Hohenloher Land '''[[Deutschland - Vorzeit|(Baden-Württemberg)]]''' geborgen. Im Saurier-Massengrab von Kupferzell kommen auch Schädelknochen von Larven des Mastodonsaurus mit etwa 10 Zentimeter langen Schädeln zum Vorschein. Mastodonsaurus wird wegen der charakteristischen Struktur seiner Zähne auch „Zitzenzahnsaurier“ genannt. Er lauert im Wasser oder am Ufer Beutetieren auf. Bissstellen auf Knochen von 5 Meter langen, an Land lebenden Dinosaurier-Ahnen zeigen, dass der Mastodonsaurus auch diese gefährlichen Räuber angriff. Das rätselhafteste Organ der Amphibien ist das so genannte „dritte Auge“ auf dem Scheitelbein. Es besitzt wie ein echtes Auge eine Linse, eine Netzhaut und einen zum Gehirn ziehenden Nerv, aber keine Regenbogenhaut. Man vermutet, dass das „dritte Auge“ vor allem eine Funktion als thermoregulatorisches Organ hat, das durch die Aufnahme des Sonnenlichtes die Aktivität, unter anderem die Körpertemperatur, regelt. Ein „drittes Auge“ ist bei Fischen, den meisten Amphibien und Reptilien bekannt. <br> | Das größte Amphibium aller Zeiten, der Urlurch "Mastodonsaurus", tritt auf. Dieses auf den ersten Blick wie eine riesige Kröte wirkende Tier erreicht eine Länge von maximal drei Metern. Der größte, bisher von einem Mastodonsaurus bekannte Unterkiefer misst 1,40 Meter. Er wird 1977 bei Grabungen des Stuttgarter Naturkundemuseums an der Autobahn bei Kupferzell im Hohenloher Land '''[[Deutschland - Vorzeit|(Baden-Württemberg)]]''' geborgen. Im Saurier-Massengrab von Kupferzell kommen auch Schädelknochen von Larven des Mastodonsaurus mit etwa 10 Zentimeter langen Schädeln zum Vorschein. Mastodonsaurus wird wegen der charakteristischen Struktur seiner Zähne auch „Zitzenzahnsaurier“ genannt. Er lauert im Wasser oder am Ufer Beutetieren auf. Bissstellen auf Knochen von 5 Meter langen, an Land lebenden Dinosaurier-Ahnen zeigen, dass der Mastodonsaurus auch diese gefährlichen Räuber angriff. Das rätselhafteste Organ der Amphibien ist das so genannte „dritte Auge“ auf dem Scheitelbein. Es besitzt wie ein echtes Auge eine Linse, eine Netzhaut und einen zum Gehirn ziehenden Nerv, aber keine Regenbogenhaut. Man vermutet, dass das „dritte Auge“ vor allem eine Funktion als thermoregulatorisches Organ hat, das durch die Aufnahme des Sonnenlichtes die Aktivität, unter anderem die Körpertemperatur, regelt. Ein „drittes Auge“ ist bei Fischen, den meisten Amphibien und Reptilien bekannt. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|230.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|230.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Tanystropheus.jpg|thumb|left|'''Tanystropheus''' (Quelle: Wikipedia.de)]] [[Datei:Herrerasaurus.jpg|thumb|'''Herrerasaurus''' (Quelle: Wikipedia.de)]][[Datei:Shastasaurus.jpg|thumb|left|'''Shastasaurus''' (Quelle: Wikipedia.de)]] [[Datei:Sphenosuchia.jpg|thumb| '''Sphenosuchia''' (Quelle: Wikipedia.de)]] [[Datei:Nothosaurus.jpg|thumb|left|'''Nothosaurus''' (Quelle: Wikipedia.de)]] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Karnium''' <br> |

| − | + | 100.000 Jahre nach ihrem Beginn endet die zweite Eiszeit der Erde. <br> | |

| − | + | Im '''[[Deutschland - Vorzeit|norddeutschen Flachmeer]]''' bilden sich Bundsandstein- und Muschelkalkschichten. Es werden auch Ton und Mergel abgelagert. <br> | |

| − | + | In den Gewässern der Erde lebt der Giraffenhalssaurier Tanystropheus. Von seiner Gesamtlänge von maximal sechs Metern entfallen bis zu 3,5 Meter auf den Hals. Die jungen Giraffenhalssaurier ernähren sich an Land von Insekten. Wenn sie etwa zwei Meter lang sind, wechseln sie ins Meer und jagen dort Tintenfische. Funde von Giraffenhalssauriern werden unter anderem in '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen)]]''' und in der '''[[Schweiz - Vorzeit|Schweiz]]''' (Monte San Giorgio im Tessin) geborgen. <br> | |

| − | + | Die ersten Fischsaurier (Ichthyosaurier) leben im Meer. Sie sind die am besten an das Leben im Meer angepassten Reptilien. Ihr stromlinienförmiger Körper ähnelt stark dem der heutigern Delphine. Wie diese können auch die Fischsaurier schnell schwimmen. Vielleicht erreichen sie eine Geschwindigkeit von etwa 40 km/h. Der langgestreckte Kopf lässt sich gegen den Rumpf kaum bewegen, weil die Halswirbelsäule kurz und starr ist. In den Kiefern sitzen zahlreiche spitze Zähne. Die Ichthyosaurier fressen Tintenfische und gelegentlich kleinere Fischsaurier. Die insgesamt vier Paddel steuern den von der mächtigen Schwanzflosse angetriebenen Körper. Zu den frühesten Fischsauriern '''[[Nordamerika]]s''' gehört zu dieser Zeit der bis zu 10 Meter lange Cymbospondylus, von dem aus Nevada und Utah Funde vorliegen. Seine vier langen Gliedmaßen sind zu Paddeln umgebildet und wirken wie die Flossen eines Fisches. Einer der ältesten Fischsaurier '''[[Europa]]s''' ist die Gattung Mixosaurus, die auch in '''[[Asien]]''' und '''[[Nordamerika]]''' lebt. Der maximal ein Meter lange Mixosaurus hat einen fischähnlichen Körper mit einer Rückenflosse und vermutlich eine schmale Flosse am Schwanzende. Von den vier kurzen Paddeln sind die beiden vorderen länger als die hinteren. Jedes Paddel hat fünf Finger bzw. Zehen. Der Mixosaurus ernährt sich von Fischen. <br> | |

| − | + | Die ersten Flossenechsen (Sauropterygia) treten auf. Am weitesten verbreitet unter den Flossenechsen sind in dieser Zeitperiode die Nothosaurier. Weil diese Saurier viele äußerliche Ähnlichkeiten mit anderen Reptilien haben, nennt man sie auch Bastardechsen. Diese nahezu weltweit vorkommenden Nothosaurier sind bis zu 6 Meter lang. Ihr Schädel kann bis zu einem Meter lang werden. Die Nothosaurier besitzen krokodilähnliche Gestalt und kurze, kräftige Beine, die zu Paddeln umgestaltet sind. Wegen letzteren heißen die Nothosaurier auch Paddelechsen. Die Nothosaurier lebten hauptsächlich im Meer und jagen darin Fische sowie kleinere Reptilien. Skelettreste von Nothosauriern sind in verschiedenen Gegenden '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschlands]]''' gefunden worden, beispielsweise in '''Baden-Württemberg, Bayern, auf Helgoland, bei Berlin und in Thüringen'''. <br> | |

| − | |||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|220.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|220.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Saltoposuchus.jpg|thumb|'''Saltoposuchus''' (Quelle: Wikipedia.en)]] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium''' <br> |

Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' leben Krokodile der Gattung Saltoposuchus, deren Überreste hauptsächlich in Württemberg gefunden werden. Er ist 1-1,5 Meter lang und wiegt 10-15 Kilogramm. <br> | Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' leben Krokodile der Gattung Saltoposuchus, deren Überreste hauptsächlich in Württemberg gefunden werden. Er ist 1-1,5 Meter lang und wiegt 10-15 Kilogramm. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum| | + | | <center>'''[[Mesozoikum|213.000.000 BC]]''' </center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium''' <br> |

| − | + | * Weite Teile '''[[Deutschland - Vorzeit|Nord-, Mittel und Süddeutschlands]]''' sind vom Meer bedeckt. Dinosaurier beherrschen das Land: Ichthyosaurier, Ruderechsen (Plesiosaurier), Flugsaurier/Pterosaurier. Es existieren Tone, Schiefer, Kalke, Dogger, Ölschiefer, Nadelbäume, Cycadeen und an Weichtieren Ammoniten, Belemniten, Brachiopoden, außerdem Haie, Schuppenfische, Seelilien, Seeigel und Reptilien. Die Vögel spalten sich von den Coelurosauriern ab. <br> | |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum| | + | | <center>'''[[Mesozoikum|210.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Henodus.jpg|thumb|left|'''Henodus''']] [[Datei:Shonisaurus.jpg|thumb|'''Shonisaurus''']] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium''' <br> |

| + | * Das '''[[Deutschland - Vorzeit|norddeutsche Flachmeer]]''' wird immer öfter trocken; schließlich bleibt ein sandwüstenartiges Flachland zurück, das heute die „Lüneburger Heide“ ist. Die Senkung Norddeutschlands hält weiter an. <br> | ||

| + | * Der Pflasterzahnsaurier der Gattung Henodus hat jetzt die stärkste Ähnlichkeit mit den heutigen Schildkröten, da sein Körper ebenso breit wie lang sowie ähnlich geformt ist. Rücken und Bauch warensind von einem unregelmäßigen Mosaik vieleckiger Knochenplatten bedeckt. Sie bilden einen Panzer, der das Tier vor Angriffen anderer meeresbewohnender Reptilien wie der Fischsaurier schützt. Der Panzer von Henodus setzt sich aus erheblich mehr einzelnen Platten zusammen als der der heutigen Schildkröten, ist aber ebenfalls vollständig bedeckt mit Hornplatten. Der Kopf von Henodus zeigt eine merkwürdige viereckige Grundform. Auf den Kiefern stehen nunmehr vier Zähne. Dafür verfügt Henodus wie die modernen Schildkröten über einen Hornkiefer, mit dem er Schaltiere von der Unterlage abreisst und zermalmt. <br> | ||

| + | * Als der größte Fischsaurier gilt jetzt die vorkommende Gattung Shonisaurus, die in '''[[Nordamerika]]''' heimisch ist. Der bisher längste Fund erreicht 15 Meter. Bei ihm entfällt ein Drittel auf den Kopf und Hals, ein weiteres auf den Rumpf und das letzte Drittel auf den Schwanz. Seine Kiefer trägt nur vorne Zähne. Die vier Gliedmaßen haben die Form ungewöhnlich schmaler und langer Paddel. <br> | ||

| + | |- valign="top" | ||

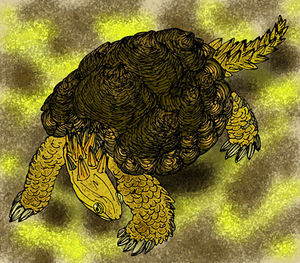

| + | | <center>'''[[Mesozoikum|205.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Proganochelys.jpg|thumb]] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Rhaetium''' <br> | ||

Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''', vornehmlich in Baden-Württemberg, kommen die ersten Schildkröten auf. Sie existieren in zwei unterschiedlichen Gruppen: Die eine davon hat einen hochgewölbten Panzer wie die Gattung Proterochersis und die andere einen bis zu einen Meter langen, sehr flachen Panzer wie Proganochelys. Die Urschildkröte Proganochelys kann bei Gefahr ihren Schädel nicht unter den Panzer ziehen, weil ihr Hals ebenso wie der Schwanz mit Knochendornen versehen ist. Sie hat auf dem Gaumen Zähne und einen zahnlosen Hornschnabel, wie er für moderne Schildkröten typisch ist. Mit Proganochelys ist die aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt bekannte Gattung Triassochelys identisch. <br> | Im Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''', vornehmlich in Baden-Württemberg, kommen die ersten Schildkröten auf. Sie existieren in zwei unterschiedlichen Gruppen: Die eine davon hat einen hochgewölbten Panzer wie die Gattung Proterochersis und die andere einen bis zu einen Meter langen, sehr flachen Panzer wie Proganochelys. Die Urschildkröte Proganochelys kann bei Gefahr ihren Schädel nicht unter den Panzer ziehen, weil ihr Hals ebenso wie der Schwanz mit Knochendornen versehen ist. Sie hat auf dem Gaumen Zähne und einen zahnlosen Hornschnabel, wie er für moderne Schildkröten typisch ist. Mit Proganochelys ist die aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt bekannte Gattung Triassochelys identisch. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|201.300.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|201.300.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Hettangium.jpg|thumb|'''Die Erde um 201 Millionen Jahre BC''']] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Hettangium - Pangaea''' <br> |

| − | + | [[Datei:Archaeopteryx.jpg|thumb|left|'''Der "Urvogel" Archaeopteryx''']] [[Datei:Protosuchus.jpg|thumb|'''Protosuchus''']] [[Datei:Ichthyosaurus.jpg|thumb|'''Ichthyosaurus''']] Das Hettangium (im Deutschen oft verkürzt zu Hettang, seltener auch abgewandelt zu Hettangien), die erste chronostratigraphische Stufe des Juras, beginnt. Das Hettangium wurde nach dem Ort Hettange-Grande (Dépt. Moselle) in Lothringen (Frankreich) benannt. Der Beginn des Hettangiums wird durch das Erstauftreten der Ammoniten-Art Psiloceras spelae definiert. Als Obergrenze wird das Erstauftreten der Ammoniten-Gattungen Vermiceras und Metophioceras festgelegt. <br> | |

| − | + | Am Ende der Trias beginn die Blütezeit der Cycadeen, die bis in die Kreide andauern wird. Die ersten Kiefernartigen haben sich bereits im Karbon entwickelt (Cordaitales, Voltziales). Aber das Aussterbeereignis am Ende des Perms trifft auch diese Gruppe. So sterben zum Beispiel die Cordaiten am Ende des Perms vollständig aus, die Voltziales entwickelten sich in der Trias weiter. <br> | |

| − | + | Während des frühen Jura zerfällt der Superkontinent Pangaea weiter, dieser Prozess hat sich bereits in der Obertrias mit der Bildung von Grabensystemen angedeutet. Die Bruchstücke bilden '''[[Nordamerika]], [[Europa|Eur]][[Asien|asien]]''' und den südlichen Großkontinent '''[[Afrika|Gondwana]]'''. Der frühe Atlantik und das Tethysmeer sind noch schmal. <br> | |

| − | + | Das Klima im Jura ist mit einer Durchschnittstemperatur von 16,5 Grad Celsius warm und liegt 3 Grad Celsius über dem heutigen Niveau, Spuren großer Inlandseisschilde werden nicht gefunden. Wie schon in der Trias befindet sich auch im Jura kein festes Land in der Nähe der geographischen Pole. Der atmosphärische Kohlendioxid-Anteil liegt mit ca. 1950 ppm siebenfach über dem heutigen Niveau und der Sauerstoffanteil mit 26 Prozent etwa 130 Prozent über dem heutigen Stand. <br> | |

| + | Die Vorherrschaft der Dinosaurier während des sogenannten Erdmittelalters hat nach Erkenntnissen von US-Forschern ihren Ursprung offenbar in gigantischen Vulkanausbrüchen, die einen Klimawandel auslösten. Der durch die gewaltigen Mengen der ausgestoßenen Gase verursachte Klimawandel kommt möglicherweise so plötzlich, dass sich viele Arten den veränderten Lebensbedingungen nicht anpassen können. Das Massensterben von Tier- und Pflanzenarten macht wiederum den Weg frei für die Dinosaurier. Der Jura stellt die erste Blütezeit der Dinosaurier dar. In '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' werden Fußspuren (Barkhausen, Münchehagen) und Skelettreste von Dinosauriern aus der Jurazeit (Ohmdenosaurus, Compsognathus) entdeckt. Der nur katzengroße Compsognathus von Jachenhausen bei Riedenburg gilt lange Zeit als der kleinste Dinosaurier. Der „Urvogel“ Archaeopteryx wird in Gesteinsschichten des Oberen Jura (Malm) gefunden, bislang ausschließlich auf der Fränkischen Alb, insbesondere bei Solnhofen und Eichstätt. Aus dem Unterjura von '''[[China - Vorzeit|China]]''' stammt auch der Fund eines Säugetier-Fossils, Hadrocodium wui, das als ältestes Säugetier im engeren Sinne gilt. Neuere Funde aus dem Mittleren Jura im nordostchinesischen '''[[China - Vorzeit|Jiulongshan-Gebirge]]''' (Innere Mongolei, Provinz Ningcheng, Daohugou) haben die bisherigen Vorstellungen über die Säugetierwelt des Mesozoikums nachhaltig verändert. Berühmte „fossile Bauwerke“ aus dem Jura des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' sind die Schwammstotzen-Riffe der Schwäbischen Alb. Riffbildungen in kleinerem Maßstab existieren aber auch in '''[[Deutschland - Vorzeit|Norddeutschland]]'''. <br> | ||

| + | Die Meere sind während des Hettangiums von den räuberisch lebenden Ichthyosauriern mit dem Taxon Ichthyosaurus sowie von den Plesiosauriern mit Macroplata und Rhomaleosaurus bevölkert. Sie sind die Fressfeinde der Ammoniten, die sich nach der Regression wieder in den Ozeanen ausbreiteten. <br> | ||

| + | Auf dem Festland sind die Dinosaurier vorherrschend, darunter die Vogelbeckensaurier (Ornithischia) mit den Taxa Abrictosaurus, Fabrosaurus, Heterodontosaurus, Lanasaurus, Lycorhinus, Scelidosaurus, Scutellosaurus und Stormbergia. Der Luftraum wird von den Pterosauriern wie beispielsweise Dimorphodon beherrscht. Unter den frühen Säugetieren ist Haramiya zu nennen. Protosuchus, ein frühes Krokodil tritt im Hettangium erstmals auf. <br> | ||

| + | An der Trias-Jura-Grenze findet ein großer Faunenschnitt statt. Wie viele andere Lebewesen sind die Ammoniten durch externe Ereignisse fast völlig ausgestorben. Im Hettangium entwickeln sich jedoch die "Neoammoniten" relativ schnell, so dass bereits im mittleren Hettangium wieder eine größere Anzahl von Gattungen und Arten existierten. Im Gegensatz zu späteren Epochen sind offensichtlich die Fossilationsbedingungen nicht optimal, so dass weltweit nur wenige Fundstellen mit gut erhaltenen Hettangium-Ammoniten bekannt sind. <br> | ||

| + | Die Flora wird von den Gymnospermen dominiert, darunter die Nadelholzgewächse wie Mammutbäume und Kiefern, aber auch Ginkgobäume und Palmfarne. Der Jura wird auch als Zeitalter der Palmfarne (Cycadeen) bezeichnet, da diese sehr häufig sind. Den Unterwuchs der Wälder bildeten Farne und Schachtelhalme. Zu Beginn des Jura transgrediert das Meer, von Norden kommend, zunächst in einem relativ schmalen Bereich '''[[Deutschland - Vorzeit|Nord- und Westdeutschlands''' bis nach '''Süddeutschland]]'''. In '''[[Deutschland - Vorzeit|Nordostdeutschland und Ostdeutschland]]''' werden kontinentale Ablagerungen sedimentiert. <br> | ||

| + | |- valign="top" | ||

| + | | <center>'''[[Mesozoikum|190.800.000 BC]]''' </center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura – Pliensbachium''' <br> | ||

| + | Das Pliensbachium (im Deutschen meist verkürzt zu Pliensbach), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Jura, beginnt. Das Pliensbachium wurde nach Pliensbach benannt, dem kleineren Teilort der Gemeinde Zell unter Aichelberg im Landkreis Göppingen im Vorland der mittleren Schwäbischen Alb, etwa 30 km östlich von '''[[Deutschland - Vorzeit|Stuttgart]]'''. Der Beginn der Stufe wird durch das erstmalige Erscheinen von Bifericeras donovani sowie der Gattungen Apoderoceras und Gleviceras bestimmt. Das Ende wird durch das erstmalige Auftreten der Ammonitengattung Eodactylites definiert. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|190.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|190.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Plesiosaurus.jpg|thumb|left|'''Plesiosaurus''' (Quelle: Wikipedia.de)]] [[Datei:Pterodaustro.jpg|thumb|'''Pterodaustro''' (Quelle: Wikipedia.de)]] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Pliensbachium - Pangaea''' <br> |

| − | + | Die Kimmerischen Platten kollidieren mit '''[[Asien|Laurasia]]'''. Dieser Zusammenprall formt den Kimmerischen Faltengürtel mit allmählicher Schließung der Palaeotethys. <br> | |

| − | + | Der Plesiosaurus (auch Schlangenhalssaurier genannt), eines der langhalsigsten Lebewesen unseres Planeten, tritt auf. Von dieser Flossenechsen-Art werden im Gebiet von Holzmaden in '''[[Deutschland - Vorzeit|Baden-Württemberg]]''' etwa drei Meter lange Skelette entdeckt. Das Reptil trägt einen kleinen Kopf auf dem langen Hals, der etwa die Hälfte des ganzen Tieres ausmacht. Im Gegensatz zu den langhalsigen Plesiosauriern werden die kurzhalsigen Flossenechsen als Pliosaurier bezeichnet. Zu diesen gehört die Art Rhomaleosaurus victor, von der in Baden-Württemberg im Raum Holzmaden zwei Exemplare und bei Ohmden ein Exemplar geborgen werden konnten. Rhomaleosaurus victor ist 3,80 Meter lang. Bisher ist nicht geklärt, ob die Plesio- und Pliosaurier lebendgebärend sind oder ob sie wie die im Meer lebenden Fischsaurier an Land ihre Eier legen. Man nimmt an, dass diese Tiere Eier legen, weil bisher an keinem der Fundorte von Plesio- und Pliosauriern im heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''', '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''', '''[[Nordamerika]]''' und '''[[Australien]]''' (Australien ist noch der Ostteil von '''[[Afrika|Gondwana]]''') Muttertiere mit Embryonen im Leib und auch keine ausgeschlüpften Jungtiere geborgen wurden. In aufgebauschten Pressemeldungen über das so genannte „Ungeheuer von Loch Ness“ wird dieses gelegentlich mit den letzten Plesiosauriern in Verbindung gebracht. <br> | |

| + | Die ältesten Flugsaurier über dem Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' sind besonders in Süddeutschland heimisch. Es handelt sich um die Gattungen Dorygnathus und Campylognathoides, die eine Flügelspannweite von bis zu 1,75 Metern haben. Ihr langer Schwanz endete mit einem Segel, das zum Manövrieren beim Fliegen und Landen diente. Diese beiden Flugsauriergattungen ernährten sich von Fischen, die sie im Meer fingen. Bei Dorygnathus wurden auf der Flughaut haarähnliche Gebilde und zwischen den Zehen eine Schwimmhaut festgestellt. Der Schädel endet in einem nach oben gebogenen Schnabel, dessen Unterkiefer mit annähernd 1000 langen, bürstenartigen und wohl auch elastischen „Zähnen“ besetzt war. Auf einen Zentimeter kommen 24 Zähne. Zusammen bilden sie einen reusenartigen Filterapparat, der vielleicht zum Fang von Kleinkrebsen im Wasser benutzt wurde, ähnlich wie es Flamingos heute tun. Knochenhistologische Untersuchungen an Knochenquerschnitten können das Wachstumsmuster dieses Flugsauriers rekonstruieren. So wachsen Jungtiere sehr schnell, bis sie mit etwa zwei Jahren ihre Geschlechtsreife und etwa 53 % ihrer endgültigen Körpergröße erreichen. In den folgenden drei bis vier Jahren setzt sich dann das Wachstum verlangsamt fort. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Mesozoikum|174.100.000 BC]]''' </center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Mitteljura - Aalenium''' <br> | | <center>'''[[Mesozoikum|174.100.000 BC]]''' </center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Mitteljura - Aalenium''' <br> | ||

| − | Das Aalenium (deutsch verkürzt auch Aalen, auch Aalenien), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Jura, beginnt. Die Stufe ist benannt nach der Stadt Aalen in Baden-Württemberg. Die ersten Fossilienfunde dieser Stufe wurden unter anderem im Tiefen Stollen in '''[[Deutschland - Vorzeit|Aalen]]''' gemacht. Hiervon ist ein großer Teil im städtischen Urweltmuseum Aalen ausgestellt. Der Beginn der Stufe ist durch das Erstauftreten der Ammonitengattung Leioceras definiert. Das Erstauftreten der Ammonitengattung Hyperlioceras markiert das Ende der Stufe. Im Mitteljura dehnt sich das Meer weiter zum heutigen '''[[Europa|Osteuropa]]''' aus. Fast die gesamte osteuropäische Plattform wird überflutet. Weite Teile '''[[Skandinavien]]s''' und Teile Böhmens und die Rheinische Insel bleiben jedoch Festland während des beinahe gesamten Jura und werden damit zu einer Insel, die das norddeutsche und das süddeutsche Jura, voneinander trennt. <br> | + | Das Aalenium (deutsch verkürzt auch Aalen, auch Aalenien), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Jura, beginnt. Die Stufe ist benannt nach der Stadt Aalen in Baden-Württemberg. Die ersten Fossilienfunde dieser Stufe wurden unter anderem im Tiefen Stollen in '''[[Deutschland - Vorzeit|Aalen]]''' gemacht. Hiervon ist ein großer Teil im städtischen Urweltmuseum Aalen ausgestellt. Der Beginn der Stufe ist durch das Erstauftreten der Ammonitengattung Leioceras definiert. Das Erstauftreten der Ammonitengattung Hyperlioceras markiert das Ende der Stufe. Im Mitteljura dehnt sich das Meer weiter zum heutigen '''[[Europa|Osteuropa]]''' aus. Fast die gesamte osteuropäische Plattform wird überflutet. Weite Teile '''[[Skandinavien]]s''' und Teile '''[[Tschechien - Vorzeit|Böhmens]]''' und die '''[[Deutschland - Vorzeit|Rheinische Insel]]''' bleiben jedoch Festland während des beinahe gesamten Jura und werden damit zu einer Insel, die das norddeutsche und das süddeutsche Jura, voneinander trennt. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Mesozoikum|160.000.000 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Oxfordium - Pangaea''' <br> | | <center>'''[[Mesozoikum|160.000.000 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Oxfordium - Pangaea''' <br> | ||

Die '''[[Deutschland - Vorzeit|norddeutsche Küste]]''' reicht noch bis zum Nordharz. <br> | Die '''[[Deutschland - Vorzeit|norddeutsche Küste]]''' reicht noch bis zum Nordharz. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|150.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|150.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Lepidotes elvensis.jpg|thumb|left|'''Lepidotes elvensis''' (Quelle: Wikipedia.en)]] [[Datei:Stegosaurus.jpg|thumb|'''Stegosaurus''']] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Oberjura - Tithonium - Gondwana / [[Asien|Laurasia]] / [[Nordamerika|Laurentia]]''' <br> |

| − | Die ältesten noch vorhandenen Anteile der dünnen Ozeankruste existieren erst jetzt. Der Großkontinent '''[[Afrika|Gondwana]]''' beginnt vom Kontinent ''' | + | Die ältesten noch vorhandenen Anteile der dünnen Ozeankruste existieren erst jetzt. Der Großkontinent '''[[Afrika|Gondwana]]''' beginnt vom Kontinent '''Pangaea''' abzubrechen. '''[[Madagaskar - Vorzeit|Madagaskar]]''' löst sich vom afrikanischen Kontinent. '''Laurasia''' teilt sich durch Öffnung des Nordatlantiks in '''[[Nordamerika|Laurentia]]''' (das heutige Nordamerika) und '''[[Europa|Eur]][[Asien|asien]]''' (noch ohne '''[[Indien - Vorzeit|Indien]]''' und '''[[Arabien - Vorzeit|Arabien]]'''). Alle beteiligten Kratone - bis auf '''[[Grönland]], [[Irland - Vorzeit|Irland]]''' und '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''' - sind bis heute zusammengeschlossen, wobei sich bereits erste Riftzonen in der Region des '''[[Sibirien|Baikalsees]]''' bilden. So wie bei jeder Gebirgsbildung kommt es auch hier zur Hebung älterer Gesteinsschichten: In der Böhmischen Masse des Waldviertels in '''[[Österreich - Vorzeit|Niederösterreich]]''' werden durch die variszischen Hebungsereignisse Gneise aus dem Superkontinent '''Rodinia''' von vor 1,1 Milliarden Jahren zutage gefaltet beziehungsweise auf jüngere Gesteinsschichten überschoben. Die variszischen Gebirgsbildungen haben auch Magma-Aufstiege aus der Tiefe zur Folge, die verschiedenorts zu Erzlagerstätten führen. Durch die im Vorland der Geosynklinalen auftretenden Senkungen werden dort auch abgetragene Massen von Gebirgsschutt und Feinsedimenten abgelagert. Diesen Vorgängen verdankt unter anderem das '''[[Deutschland - Vorzeit|Ruhrgebiet]]''' seine zahlreichen Kohlenflöze. Durch plattentektonische Vorgänge und unter Ausbildung der Parathethys im heutigen '''[[Europa|Mitteleuropa und Südeuropa]]''' erstehen vorerst noch einmal die Großkontinente '''Laurasia''' und '''[[Afrika|Gondwana]]''', aus denen '''Pangaea''' ursprünglich entstanden war. In dem Meer über dem heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Norddeutschland]]''' leben die größten Schmelzschuppenfische der Jurazeit, die später zum Beispiel in der Gegend von Solnhofen in Bayern entdeckt werden. Diese Fische sind bis zu 2,50 Meter lang und werden Lepidotes maximus genannt. Zu ihrer Nahrung gehören hartschalige Muscheln und Krebse, die sie mit ihren Pflasterzähnen knacken. Das Gebiet des heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''', insbesondere Bayern, erlebt die Hoch-Zeit der Schildkröten. Die Gattungen heißen Plesiochelys, Idiochelys, Eurysternum und Solnhofia. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|145.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|145.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Berriasium.jpg|thumb|'''Die Erde 145 Millionen Jahre BC''' (Quelle: Wikipedia.de)]]'''Phanerozoikum – Mesozoikum – Kreide – Unterkreide – Berriasium''' ''' <br> |

| − | + | [[Datei:Archaeopteryx.jpg|thumb|left|'''Archaeopteryx''']] [[Datei:Pteranodon.jpg|thumb|left|'''Pteranodon]] [[Datei:Brontosaurus.jpg|thumb|'''Brontosaurus''']] [[Datei:Iguanodon.jpg|thumb|'''Iguanodon''' (Quelle: Wikipedia.de)]] | |

| − | + | Der Zerfall von '''[[Afrika|Gondwana]]''', der bereits im Jura begonnen hat, setzt sich in der Kreide fort. Es kommt zur Trennung des noch zusammenhängenden Kontinents '''[[Australien|Australia]]/[[Antarktis|Antarktika]]''' und des zu Beginn der Kreide ebenfalls noch zusammenhängenden Kontinents '''[[Afrika]]/[[Südamerika]]''', auch '''[[Indien - Vorzeit|Indien]]''' spaltet sich ab. In der Unterkreide beginnt sich zunächst der südliche Südatlantik zu öffnen. Diese Öffnung wird sich im Laufe der Unterkreide weiter nach Norden fortsetzen. <br> | |

| − | + | Das Klima in der Kreide ist allgemein warm und ausgeglichen. Es ermöglicht einigen Dinosauriern, zumindest in den Sommermonaten, bis in hohe südliche und nördliche Breiten vorzudringen. Die Pole sind eisfrei und entsprechend ist auch der Meeresspiegel sehr hoch. Die durchschnittliche Temperatur der Erde liegt mit 18 Grad Celsius 4 Grad über dem heutigen Niveau. Der atmosphärische Kohlendioxid-Anteil liegt mit 1700 ppm sechsmal höher als heute. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre beträgt 30 Prozent und damit 150 Prozent des heutigen Niveaus. <br> | |

| − | + | Gesteine der Kreidezeit findet man heute im Raum von '''[[Deutschland - Vorzeit|Hannover, nördlich des Harzes, im Teutoburger Wald an den Externsteinen, in der Westfälischen Bucht und im Raum von Aachen]]''' bis '''[[Belgien - Vorzeit|Lüttich]]''' an. Berühmt sind die Kreidefelsen im heutigen Nationalpark '''[[Deutschland - Vorzeit|Jasmund auf Rügen]]'''. Weiterhin finden sich Ablagerungen aus der Kreidezeit östlich der fränkischen Alb sowie am Alpen-Nordrand, in der Umgebung von Dresden und Decín (Elbsandsteingebirge), in großen Teilen der '''[[Tschechien - Vorzeit|Tschechiens]]''' sowie im Karpatenvorland und zwischen Kielce und Krakau. <br> | |

| − | + | Das Berriasium (im deutschen Sprachgebrauch auch verkürzt zu Berrias, seltener auch Berriasien), in der Erdgeschichte die älteste chronostratigraphische Stufe der Unterkreide, beginnt. Die Stufe ist nach dem Ort Berrias im Französischen Département Ardèche benannt. Der Beginn der Stufe wird durch das Erstauftreten der Ammoniten-Art Berriasella jacobi definiert. Das Ende der Stufe ist mit dem Erstauftreten der Calpionellen-Art Calpionellites darderi bislang nur provisorisch festgelegt. <br> | |

| − | + | Es ist die Hoch-Zeit der Dinosaurier und des Flugsauriers Archeopteryx. Außerdem existieren Krokodile und Schildkröten. Der Pteranodon-Flugsaurier hat 8 Meter Spannweite. Die größte Flugechse des Planeten wiegt nur etwa 17 Kilogramm und ist ein geschickter Flieger. Er hat wie die heutige Fledermaus Flughäute. Der vierte Finger ist sehr stark verlängert. Die Flughaut zieht sich dann über diesen stark verlängerten Finger und spannt sich bis zu den Schultern. Die Flugechsen sind die ersten Tiere nach den Insekten, die fliegen können. Wozu der Kamm am Kopf der Flugsaurer dient sind sich die Wissenschaftler noch nicht einig; manche meinen, er sei ein Ausgleich, da der Schnabel möglicherweise zu schwer ist. Der Pteranodon frisst hauptsächlich Fische, die er als Ganzes herunterschluckt, da er keine Zähne hat. <br> | |

| − | + | Aus der Kreidezeit kennt man im heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' zahlreiche Fußspuren und Skelettreste von Dinosauriern. In Münchehagen bei Rehburg-Loccum entdeckt man unter anderem die fast 30 Meter lange Fährte eines elefantenfüßigen Brontosaurus. Der Brontosaurier ist nach heutiger Auffassung ein friedlicher, 21-26 Meter langer Koloss, der sich ausschließlich von Pflanzen ernährt. Seine 30 bis 35 Tonnen Gewicht sind eine willkommene Beute für die fleischfressenden Saurier. Trotz seines ungeheuer großen Körpers ist sein Gehirn nur etwa faustgroß. Er lebt in Herden und hauptsächlich in Sümpfen, zumal seine Beine die riesige Last kaum tragen können. <br> | |

| − | + | Besonders häufig sind Fußabdrücke in '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland (Obernkirchen, Münchehagen)]]''' und Skelettreste (Nehden bei Brilon im Sauerland) des ebenfalls Pflanzen fressenden Dinosauriers Iguanodon, der eine Höhe bis zu 5 Metern erreicht. Fossilien belegen auch die Existenz von Raub-Dinosauriern wie Megalosaurus sowie von Meeresreptilien – wie etwa Mosasaurus – und Krokodilen. Im Kreidemeer leben Riesenammoniten. Mit einem Gehäusedurchmesser von etwa 1,80 Meter ist ein Exemplar von Parapuzosia seppenradensis aus der Westfälischen Bucht im Münsterland der bislang größte bekannte Ammonit. Jüngere Funde aus dem nordostchinesischen Jiulongshan-Gebirge (Innere Mongolei, Provinz Ningcheng, Daohugou) und vor allem aus der ebenfalls in der Inneren Mongolei gelegenen Jehol-Gruppe belegen, dass die Säugetiere in der Kreidezeit nicht nur, wie bisher angenommen, aus insektenfressenden Kleinformen bestanden. Einer großen Vielfalt von vollentwickelten Säugern in der Kreide war schon im Jura die Aufspaltung in verschiedene Entwicklungslinien vorangegangen. Die Säugetiere des Jura und der Kreide besetzten bereits die gleichen ökologischen Nischen, die auch die heutigen Säuger ausfüllen, und entwickelten sehr ähnliche Anpassungsformen. Es gibt bereits kleinere Säugerraubtiere, die auf Reptilien spezialisiert sind und mit einem wasserdichten Pelz ausgestattete, schwimmende Säuger, die die ökologische Nische der heutigen Fischotter besetzten. <br> | |

| + | In der Unterkreide sind noch Bärlapppflanzen (Nathorstiana aborea), Farne (Weichselia, Hausmannia), Baumfarne, Ginkgos (Baiera), Bennettitales und Nadelbäume die vorherrschenden Pflanzen. Aus dieser Zeit stammen auch die Kohleflöze der Wealdenkohle im '''[[Deutschland - Vorzeit|Weser-Ems-Gebiet]]''' am Rande des Teutoburger Waldes. Während der Kreide entwickeln sich die ersten strauchigen Blütenpflanzen. Die erste Gattung der Laubholzgewächse ist Credneria mit dreispitzigen Blättern (Funde aus dem Harz). In der Oberkreide konkurrieren bereits viele Laubbäume wie Ahorn, Eiche oder Walnuss mit Nadelbäumen wie Sequoia und Geinitzia (aus den Aachener Schichten, Oberes Santonium). Gräser breiten sich auf dem Festland aus und verändern stark das Erosionsverhalten. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Mesozoikum|135.000.000 BC]]''' | + | | <center>'''[[Mesozoikum|135.000.000 BC]]''' </center> || [[Datei:Shonisaurus.jpg|thumb|'''Shonisaurus''']] '''Phanerozoikum – Mesozoikum – Kreide – Unterkreide – Valanginium - Pangaea / [[Afrika|Gondwana]] / [[Asien|Laurasia]]''' <br> |

| − | * Im Zuge der Spreizung des Atlantiks und der Umbildung der Tethys zum Indischen Ozean und Antarktischen Ozean zerfällt '''Pangaea''' endgültig in '''[[Afrika|Gondwana]]''' und '''Laurasia''' ('''[[Europa|Eur]][[Asien|asien]]'''). | + | * Im Zuge der Spreizung des Atlantiks und der Umbildung der Tethys zum Indischen Ozean und Antarktischen Ozean zerfällt '''Pangaea''' endgültig in '''[[Afrika|Gondwana]]''' und '''[[Asien|Laurasia]]''' ('''[[Europa|Eur]][[Asien|asien]]'''). |

* Der Liopleurodon, der größte kurzhalsige Pliosaurier in der Jurazeit, lebt in dieser Periode. Seine Gesamtlänge beträgt etwa zwölf Meter. Sein stromlinienförmiger Körper mit dem mächtigen Kopf und dem dicken Hals erinnert an einen Wal. Liopleurodon werden in den Gebieten des heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''', '''[[Frankreich - Vorzeit|Frankreich]]''', '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' und '''[[Russland - Vorzeit|Russland]] nachgewiesen. <br> | * Der Liopleurodon, der größte kurzhalsige Pliosaurier in der Jurazeit, lebt in dieser Periode. Seine Gesamtlänge beträgt etwa zwölf Meter. Sein stromlinienförmiger Körper mit dem mächtigen Kopf und dem dicken Hals erinnert an einen Wal. Liopleurodon werden in den Gebieten des heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''', '''[[Frankreich - Vorzeit|Frankreich]]''', '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' und '''[[Russland - Vorzeit|Russland]] nachgewiesen. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

Version vom 13. November 2016, 15:36 Uhr

DEUTSCHLAND - VORZEIT

Präkambrium bis ca. 500 BC

| Hauptseite | ||||

| Jahres-Chroniken | ||||

| Länderchroniken | ||||

| Präkambrium – Proterozoikum – Neoproterozoikum – Stenium - Rodinia 300 Millionen Jahre nach dem Beginn der Grenville-Orogenese erfolgt die Bildung des Superkontinentes Rodinia zur Auffaltung zahlreicher Gebirge führt, und deren Reste auch heute noch auf den Kontinenten auffindbar sind. Das russische Wort "Rodinia" bedeutet sowohl Heimatland als auch „zeugen“ oder „gebären“. In Rodinia sind alle heutigen Kontinente noch zu einem einzigen Kontinent zusammengefasst; sie werden von einem einzigen Ozean umgeben, Mirovia. Rodinia ist unterteilt in Laurasia nördlich des Äquators und Gondwana südlich des Äquators. Alles ist umgeben vom Ozean „Mirovia“. Nördlicher Teil von Gondwana wird Avalonia (geologisch gesehen das heutige Gebiet Norddeutschland). | ||||

| Präkambrium – Proterozoikum – Neoproterozoikum – Ediacarium - Laurentia / Baltica Die ersten Organismen mit mineralisierten Hartteilen erscheinen auf der Erde. Schichten des Ediacariums sind in Europa in den deutschen Mittelgebirgen (Schwarzwald, Spessart, Harz, Thüringer Wald und Erzgebirge), im heutigen England und Wales, Skandinavien, Osteuropa, in meist kleinräumigen Gebieten aufgeschlossen. Allerdings sind nur an wenigen Lokalitäten auch die typischen Ediacara-Fossilien nachgewiesen (zum Beispiel in Russland, Schweden und England). | ||||

|

Phanerozoikum – Paläozoikum - Kambrium – Terreneuvium – Fortunium - Gondwana / Armorica / Baltica / Siberia

Die wohl zu den Schwämmen zählenden Archaeocyathiden bauen die ersten größeren Riffe der Erdgeschichte. Sie sterben zu Beginn des Oberkambriums wieder aus. Aus der kambrischen Pflanzenwelt sind nur marine planktonische Algen bekannt. Das Land ist noch nicht von Pflanzen besiedelt. In Mitteleuropa gibt es nur sehr wenige Aufschlüsse bzw. Gebiete, in denen Gesteine des Kambriums an die Erdoberfläche treten. Es ist in den meisten Gebieten von dicken jüngeren Sedimentschichten bedeckt und/oder auch bei späteren Orogenesen metamorphosiert worden. Europa setzt sich aus verschiedenen geotektonischen Platten (Laurentia, Baltica, Avalonia und die Armorica-Terranes) zusammen, die zur Zeit teilweise sehr weit auseinander lagen. Sie wurden erst bei späteren Orogenesen in dieser Position zusammengefügt. Entsprechend vielgestaltig sind die Fazies und der Fauneninhalt der kambrischen Schichten in Mitteleuropa. Im heutigen Deutschland sind in folgenden Regionen Gesteine kambrischen Alters nachgewiesen worden: Schwarzwald, Spessart, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nordthüringen, Thüringisch-fränkisches Schiefergebirge, Fichtelgebirge, Bayrischer Wald, Oberpfälzer Wald, Erzgebirge, Vogtland, Lausitz und andere sowie auch in einigen Bohrungen Norddeutschlands, wobei besonders die Bohrung "Adlersgrund" in der Ostsee von Bedeutung ist. Während die genannten anderen Aufschlussgebiete alle zu Avalonia und der Armorica-Terrangruppe gehören, also im Kambrium noch zu Gondwana gehörten, liegt das Gebiet der Bohrung Adlersgrund im Kambrium auf Baltica. Aus dem Burgess-Schiefer in den Rocky Mountains Kanadas sind viele gut erhaltene Fossilien aus dem Mittleren Kambrium bekannt, vor allem Gliederfüßer, Anneliden, Onychophora, Priapuliden neben Trilobiten, Schwämmen und Fossilien, die keinem der heutigen Stämme zugeordnet werden können. Noch etwas älter ist die berühmte Chengjiang-Faunengemeinschaft im Maotianshan-Schiefer in China (heutige Provinz Yunnan). Weitere bemerkenswerte kambrische Fossillagerstätten sind die Orsten. Orsten sind Kalkknollen, die in Alaunschiefer eingelagert sind. In diesen Kalkknollen werden Chitinskelette in einer frühen Phase der Diagenese phosphatisiert und blieben dreidimensional erhalten. Mit schwacher Säure können diese hervorragend erhaltenen Chitiniskelette von kambrischen Arthropoden und deren Larvenstadien aus dem Gestein herausgelöst werden. Der Begriff Orsten stammt aus Schweden, wo zwei derartige Fossillagerstätten bekannt sind. Inzwischen wurde eine "Orsten"-Fossillagerstätte auch im Kambrium Australiens entdeckt. Die durchschnittliche Temperatur auf der Erde beträgt jetzt 21 Grad Celsius und ist damit 7 Grad Celsius höher als heute. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Ordovizium – Mittelordovizium – Darriwilium - Baltica / Avalonia / Laurentia Durch die Meeresspiegelhöchststände sind weite Teile der Landmassen überflutet und es kommt zur Ablagerung von flachmarinen Sedimenten. Charakteristisch für das Ordovizium sind Kalkablagerungen, unter anderem in weiten Teilen des heutigen Skandinaviens (zum Beispiel Schweden) und des Baltikums (zum Beispiel Estland). In vielen Gebieten werden Muttergesteine von Erdöl und Erdgas abgelagert, wie zum Beispiel der estnische Kukersit. Im heutigen Deutschland finden sich hauptsächlich Tonablagerungen (Tonschiefer) aus dem Ordovizium. Vor allem in Thüringen enthalten diese Sedimentgesteine auch Fossilien. Eine Besonderheit unter ihnen stellt der Lederschiefer dar. Er enthält als Dropstones gedeutete Klasten (oft Quarzite), die Fossilien enthalten, während der umgebende Schiefer mindestens als fossilarm gilt. Sie sind ein wichtiger Beleg für die sich damals noch in Südpolnähe befindliche Armorica-Gruppe von Kleinkontinenten, die später mit Baltica verschmolzen werden und heute den Untergrund von Mitteleuropa bilden. Grünalgen sind im oberen Kambrium und im Ordovizium verbreitet. Vermutlich entstehen daraus bereits im Ordovizium die ersten einfachen Landpflanzen in Form von nicht vaskulären Moosen, ähnlich den heutigen Lebermoosen. Sporen dieser ersten Landpflanzen werden in den obersten ordovizischen Sedimenten gefunden. Man vermutet, dass Arbuskuläre Mykorrhizapilze unter den ersten landlebenden Pilzen sind und für die Besiedelung des Landes durch Pflanzen eine wesentliche Rolle spielen, indem sie mit den Pflanzen eine Symbiose eingehen und ihnen mineralische Nährstoffe verfügbar machen. Fossilierte Hyphen und Sporen werden in Wisconsin gefunden. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Devon – Unterdevon - Pragium Das Pragium (engl.: Pragian, auch Praghian), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Unterdevon, beginnt. Das Pragium wurde nach der tschechischen Stadt Prag benannt. 1958 wurde das Pragium in der "Prager Arbeitstagung" als mit der Praha-Formation korrespondierende Stufe definiert. Später wird der obere Teil des ursprünglichen Pragiums abgetrennt und dem Emsium zugeschlagen. Der Beginn des Pragiums ist durch das Erstauftreten der Conodontenart Eognathodus sulcatus definiert. Das Ende markiert das erstmalige Auftreten von Polygnathus kitabicus (= Polygnathus dehiscens). Im Ozean über dem heutigen Gebiet von Mitteleuropa lebt der Tolypelepsis, ein 25 Zentimeter langes fischähnliches Wirbeltier. Fossilien dieses Lebewesens werden bei Gräfenhainichen in der Dübener Heide in Sachsen-Anhalt entdeckt. Es ist das älteste Fisch-Fossil auf dem heutigen Kontinent Europa. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Devon – Unterdevon - Emsium Das Emsium (im deutschen Sprachgebrauch meist verkürzt zu Ems), in der Erdgeschichte die oberste chronostratigraphische Stufe der Unterdevon-Serie des Devon, beginnt. Die Stufe ist nach Bad Ems in Deutschland benannt. Die Untergrenze der Stufe bildet das Erstauftreten der Conodonten-Art Polygnathus kitabicus (= Polygnathus dehiscens). Die Obergrenze der Stufe wird durch das Erstauftreten der Conodonten-Art Polygnathus costatus partitus definiert. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Devon – Unterdevon - Emsium - Laurussia Das schwül-warme Klima setzt sich wieder durch. Die heutige Norddeutsche Tiefebene ist Vorland-Senkungsgebiet unter einem tropischen Flachwasser-Korallenmeer. Der Iapetus-Ozean schließt sich zu einer Bucht des Rheischen Ozeans und verschweisst so die drei Kontinentalplatten Laurentia, Baltikum und Avalonia zu einem neuen Großkontinent Laurussia (auch Euramerika genannt). Die Appalachen und die Kaledonischen Berge werden gehoben. Avalonia wird das Fundament der heutigen Gebiete Norddeutschland, der südlichen Nordsee, Mittelengland, Wales, Südirland und kleinere Teile Nordamerikas wie Neufundland, Neuschottland, Neubraunschweig, Teile der Neuenglandstaaten und des nördlichen Teils Floridas. Die heute europäischen Teile Avalonias werden auch als Ost-Avalonia bezeichnet, die heute nordamerikanischen Teile auch als West-Avalonia. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Devon – Mitteldevon - Eifelium - Laurussia In ineinander übergehenden Zusammenballungs- und Altungsphasen beginnt die akadisch-variszische Gebirgsbildung (Orogenese):

| ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Devon – Oberdevon - Frasnium - Laurussia Das Frasnium (im deutschen Sprachgebrauch meist nur Frasne genannt), in der Erdgeschichte die untere chronostratigraphische Stufe des Oberdevon, beginnt. Das Frasnium ist nach der belgischen Ortschaft ‚ Frasnes-lez-Couvin (Gemeinde Couvin) in den Ardennen benannt. Die Basis des Frasnium wurde an das Erstauftreten der Conodonten-Art Ancyrodella rotundiloba gelegt, die auch die Basis der Unteren Polygnathus asymmetricus-Conodonten-Zone darstellt. Das Ende der Stufe wird durch das Ende des Kellwasser-Events, einem größeren Aussterbeereignis im Oberdevon (mit Typlokalität im Harz) markiert. | ||||

Phanerozoikum – Paläozoikum – Karbon – Mississippium - Tournaisium

| ||||

Phanerozoikum – Paläozoikum – Karbon – Mississippium - Tournaisium - Pangaea

| ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Karbon – Pennsylvanium - Gzhelium - Pangaea Alle Kratonen (Festlandskerne) der Erde schließen sich zu einem einzigen Kontinent zusammen, der - wie bereits der vereinigte Kontinent Nordamerika/Skandinavien/Asien Pangaea genannt wird. Der Name des Superkontinents ist zusammengesetzt aus dem griechischen pan = alles, allumfassend und gaia = Land, Erde, also Alles Land oder Ganzerde oder Allerde. Damit wird der Iapetus-Ozean und der Rheische Ozean geschlossen. Auch die kleineren Elemente Perunica, Armorica, aber auch die Kratone des heutigen Sibirien, Kasachstans, Nord- und Südchinas sowie mehrere vulkanische Inselbögen sind weitere Bestandteile. Pangaea ist umgeben vom weltumspannenden Ozean Panthalassa und seiner riesigen östlichen Bucht, der Tethys. Die Kimmerische Platte ist anfangs noch mit Indien und damit Gondwana verbunden. Die Palaeotethys trennt sie bald von Pangaea. Während dieser Periode wird nun der Nordteil Indiens von einer späten Phase des sogenannten Kambro-Ordovizischen Panafrikanischen Ereignisses oder Panafrikanischen Gebirgsbildung oder (?) Cadomische Orogenese (Gebirgsbildung im Norden Gondwanas) beeinflusst werden, welches durch unterschiedliche Schichtung von Sedimenten gekennzeichnet wird. Obwohl der Kontinent Pangaea nunmehr bis den Polarkreisen reicht, gibt es eigenartigerweise keinen Hinweis auf eine großflächige Vergletscherung dieser Regionen. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Perm – Cisuralium - Asselium Im Sommer des Jahres 2010 finden Wissenschaftler im Thüringer Wald das 60 Zentimeter große Skelett eines etwa 300 Millionen Jahre alten Sauriers, der ein Vorläufer der etwa 100 Millionen Jahre später auftretenden Dinosaurier sein könnte. | ||||

Phanerozoikum – Paläozoikum – Perm – Cisuralium – Artinskium

| ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Perm – Guadalupium - Capitanium - Pangaea Nach 100 Millionen Jahren endet die Karoo-Kaltzeit auf der Südhalbkugel der Erde. Auch die Nordhalbkugel erwärmt sich. Durch Verdunstung entstehen die mächtigen Kalisalz-Zechsteinschichten im heutigen Norddeutschland, die heute 150-1500 Meter tief unter dem Gebiet von Westholstein liegen. Unter dem heutigen Steinhuder Meer liegt diese Schicht bis zu 3000 Meter tiefer. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Perm – Lopingium - Wuchiapingium - Pangaea Im Gebiet des heutigen Madagaskar, des heutigen England und des heutigen Deutschland werden "fliegende Eidechsen" die Herren der Lüfte. Die Gleitflugechsen auf Madagaskar werden Daedalosaurus genannt. Dieser Begriff erinnert an jenen Dädalus der griechischen Mythologie, der zusammen mit seinem Sohn Ikarus mit künstlichen Flügeln aus dem kretischen Labyrinth floh. Die Gleitflugechsen in England und Deutschland heißen Weigeltisaurus. Mit diesem Namen wird der deutsche Geologe Johannes Weigelt (1890–1948) aus Halle/Saale geehrt, der 1930 den ersten Fund eines Weigeltisaurus untersucht hatte. Bevor die Gleitflugechsen ihre Flüge antreten, müssen sie allerdings erst auf allen Vieren hohe Bäume erklimmen. Von dort aus lassen sie sich fallen und segeln mit Hilfe ihrer seitlich ausgespannten Flughäute zum nächsten Baum oder zu Boden. Anders als bei all den anderen Gleitreptilien werden die Flughäute bei Coelurosauravus jedoch nicht durch Knochen aufgespannt, die bereits bei dessen nicht-gleitfliegenden Vorfahren vorhanden waren (Gliedmaßen oder verlängerte Rippen). Stattdessen handelt es sich bei den 28 Paar gebogener knöcherner Stäbe, die seitlich am Rippenkorb ansetzen, um gänzlich neu entstandene Strukturen. Diese Knochenstäbe werden in der Haut (dermal) gebildet. Solche Hautknochen kommen heute bei zahlreichen Reptilien, unter anderem Krokodilen, vor. Dort werden sie als (Osteoderme) bezeichnet und sind zumeist Teil einer Art Panzerung. | ||||

| Phanerozoikum – Paläozoikum – Perm – Lopingium - Wuchiapingium - Pangaea Im Gebiet des heutigen Deutschland ergibt sich die traditionelle Aufteilung des Perms in Rotliegend und Zechstein aus dem markanten Wechsel, der an der Grenze zwischen den beiden Formationen stattfindet. Nach langer Festlandszeit, die im Karbon begann, dringt das Meer wieder nach Nord- und Mitteldeutschland vor, was den Beginn der Zechsteinzeit markiert. Lediglich Süddeutschland bleibt zunächst Festland. An der Basis der Meeresablagerungen wird der wirtschaftlich bedeutende Kupferschiefer abgelagert. Diese geologische Marke ist einer der markantesten Leithorizonte in Deutschland. | ||||

Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Untertrias - Indusium - Pangaea

| ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Untertrias – Olenekium Die ersten Echsen (Sauria) und Eidechsen (Lacertilia) treten auf. Sie sind noch relativ klein (einige Arten weniger als 20 Zentimeter lang ) und ernähren sich von Insekten. Im Gebiet des heutigen Deutschland lebt der Protorosaurus. Er wird bis zu zwei Meter lang und lebt in wüstenhaften Landstrichen. "Protosaurus" heißt zu deutsch "frühe Echse". Fossilien werden in der Nähe von Eisenach und in Nordhessen gefunden. Bald treten die ersten Brückenechsen auf. Der Begriff Brückenechsen beruht auf der knöchernen Überbrückung der Schläfengegend. Die Brückenechsen gehören zur Ordnung Sphenodontia. Sie besitzen oberhalb des Augenpaares ein so genanntes „drittes Auge“ oder Scheitelauge, einen Rückenkamm und eine Haut mit kleinen Schuppen. Außerdem erscheinen auf der Erde die ersten Pflasterzahnsaurier. Als einer der ersten Pflasterzahnsaurier mit einem schildkrötenartigen Panzer gilt Placochelys. Dieses gut an das Leben im Wasser angepasste Reptil war vom Kopf bis zum Ende des kurzen Schwanzes maximal 90 Zentimeter lang. Es hatte einen schildkrötenartigen, aus Knochenplatten bestehenden Rücken- und Bauchpanzer. Die Gliedmaßen waren zu Schwimmpaddeln umgewandelt. Anders als Placodus besaß Placochelys keine langen Greifzähne am vorderen Ende des Kiefers, sondern einen Hornschnabel. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Mitteltrias - Anisium Das größte Amphibium aller Zeiten, der Urlurch "Mastodonsaurus", tritt auf. Dieses auf den ersten Blick wie eine riesige Kröte wirkende Tier erreicht eine Länge von maximal drei Metern. Der größte, bisher von einem Mastodonsaurus bekannte Unterkiefer misst 1,40 Meter. Er wird 1977 bei Grabungen des Stuttgarter Naturkundemuseums an der Autobahn bei Kupferzell im Hohenloher Land (Baden-Württemberg) geborgen. Im Saurier-Massengrab von Kupferzell kommen auch Schädelknochen von Larven des Mastodonsaurus mit etwa 10 Zentimeter langen Schädeln zum Vorschein. Mastodonsaurus wird wegen der charakteristischen Struktur seiner Zähne auch „Zitzenzahnsaurier“ genannt. Er lauert im Wasser oder am Ufer Beutetieren auf. Bissstellen auf Knochen von 5 Meter langen, an Land lebenden Dinosaurier-Ahnen zeigen, dass der Mastodonsaurus auch diese gefährlichen Räuber angriff. Das rätselhafteste Organ der Amphibien ist das so genannte „dritte Auge“ auf dem Scheitelbein. Es besitzt wie ein echtes Auge eine Linse, eine Netzhaut und einen zum Gehirn ziehenden Nerv, aber keine Regenbogenhaut. Man vermutet, dass das „dritte Auge“ vor allem eine Funktion als thermoregulatorisches Organ hat, das durch die Aufnahme des Sonnenlichtes die Aktivität, unter anderem die Körpertemperatur, regelt. Ein „drittes Auge“ ist bei Fischen, den meisten Amphibien und Reptilien bekannt. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Karnium 100.000 Jahre nach ihrem Beginn endet die zweite Eiszeit der Erde. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium Im Gebiet des heutigen Deutschland leben Krokodile der Gattung Saltoposuchus, deren Überreste hauptsächlich in Württemberg gefunden werden. Er ist 1-1,5 Meter lang und wiegt 10-15 Kilogramm. | ||||

Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium

| ||||

Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Norium

| ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Trias – Obertrias - Rhaetium Im Gebiet des heutigen Deutschland, vornehmlich in Baden-Württemberg, kommen die ersten Schildkröten auf. Sie existieren in zwei unterschiedlichen Gruppen: Die eine davon hat einen hochgewölbten Panzer wie die Gattung Proterochersis und die andere einen bis zu einen Meter langen, sehr flachen Panzer wie Proganochelys. Die Urschildkröte Proganochelys kann bei Gefahr ihren Schädel nicht unter den Panzer ziehen, weil ihr Hals ebenso wie der Schwanz mit Knochendornen versehen ist. Sie hat auf dem Gaumen Zähne und einen zahnlosen Hornschnabel, wie er für moderne Schildkröten typisch ist. Mit Proganochelys ist die aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt bekannte Gattung Triassochelys identisch. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Hettangium - Pangaea Das Hettangium (im Deutschen oft verkürzt zu Hettang, seltener auch abgewandelt zu Hettangien), die erste chronostratigraphische Stufe des Juras, beginnt. Das Hettangium wurde nach dem Ort Hettange-Grande (Dépt. Moselle) in Lothringen (Frankreich) benannt. Der Beginn des Hettangiums wird durch das Erstauftreten der Ammoniten-Art Psiloceras spelae definiert. Als Obergrenze wird das Erstauftreten der Ammoniten-Gattungen Vermiceras und Metophioceras festgelegt. Am Ende der Trias beginn die Blütezeit der Cycadeen, die bis in die Kreide andauern wird. Die ersten Kiefernartigen haben sich bereits im Karbon entwickelt (Cordaitales, Voltziales). Aber das Aussterbeereignis am Ende des Perms trifft auch diese Gruppe. So sterben zum Beispiel die Cordaiten am Ende des Perms vollständig aus, die Voltziales entwickelten sich in der Trias weiter. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura – Pliensbachium Das Pliensbachium (im Deutschen meist verkürzt zu Pliensbach), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Jura, beginnt. Das Pliensbachium wurde nach Pliensbach benannt, dem kleineren Teilort der Gemeinde Zell unter Aichelberg im Landkreis Göppingen im Vorland der mittleren Schwäbischen Alb, etwa 30 km östlich von Stuttgart. Der Beginn der Stufe wird durch das erstmalige Erscheinen von Bifericeras donovani sowie der Gattungen Apoderoceras und Gleviceras bestimmt. Das Ende wird durch das erstmalige Auftreten der Ammonitengattung Eodactylites definiert. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Pliensbachium - Pangaea Die Kimmerischen Platten kollidieren mit Laurasia. Dieser Zusammenprall formt den Kimmerischen Faltengürtel mit allmählicher Schließung der Palaeotethys. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Mitteljura - Aalenium Das Aalenium (deutsch verkürzt auch Aalen, auch Aalenien), in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe des Jura, beginnt. Die Stufe ist benannt nach der Stadt Aalen in Baden-Württemberg. Die ersten Fossilienfunde dieser Stufe wurden unter anderem im Tiefen Stollen in Aalen gemacht. Hiervon ist ein großer Teil im städtischen Urweltmuseum Aalen ausgestellt. Der Beginn der Stufe ist durch das Erstauftreten der Ammonitengattung Leioceras definiert. Das Erstauftreten der Ammonitengattung Hyperlioceras markiert das Ende der Stufe. Im Mitteljura dehnt sich das Meer weiter zum heutigen Osteuropa aus. Fast die gesamte osteuropäische Plattform wird überflutet. Weite Teile Skandinaviens und Teile Böhmens und die Rheinische Insel bleiben jedoch Festland während des beinahe gesamten Jura und werden damit zu einer Insel, die das norddeutsche und das süddeutsche Jura, voneinander trennt. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Unterjura - Oxfordium - Pangaea Die norddeutsche Küste reicht noch bis zum Nordharz. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Jura – Oberjura - Tithonium - Gondwana / Laurasia / Laurentia Die ältesten noch vorhandenen Anteile der dünnen Ozeankruste existieren erst jetzt. Der Großkontinent Gondwana beginnt vom Kontinent Pangaea abzubrechen. Madagaskar löst sich vom afrikanischen Kontinent. Laurasia teilt sich durch Öffnung des Nordatlantiks in Laurentia (das heutige Nordamerika) und Eurasien (noch ohne Indien und Arabien). Alle beteiligten Kratone - bis auf Grönland, Irland und England - sind bis heute zusammengeschlossen, wobei sich bereits erste Riftzonen in der Region des Baikalsees bilden. So wie bei jeder Gebirgsbildung kommt es auch hier zur Hebung älterer Gesteinsschichten: In der Böhmischen Masse des Waldviertels in Niederösterreich werden durch die variszischen Hebungsereignisse Gneise aus dem Superkontinent Rodinia von vor 1,1 Milliarden Jahren zutage gefaltet beziehungsweise auf jüngere Gesteinsschichten überschoben. Die variszischen Gebirgsbildungen haben auch Magma-Aufstiege aus der Tiefe zur Folge, die verschiedenorts zu Erzlagerstätten führen. Durch die im Vorland der Geosynklinalen auftretenden Senkungen werden dort auch abgetragene Massen von Gebirgsschutt und Feinsedimenten abgelagert. Diesen Vorgängen verdankt unter anderem das Ruhrgebiet seine zahlreichen Kohlenflöze. Durch plattentektonische Vorgänge und unter Ausbildung der Parathethys im heutigen Mitteleuropa und Südeuropa erstehen vorerst noch einmal die Großkontinente Laurasia und Gondwana, aus denen Pangaea ursprünglich entstanden war. In dem Meer über dem heutigen Norddeutschland leben die größten Schmelzschuppenfische der Jurazeit, die später zum Beispiel in der Gegend von Solnhofen in Bayern entdeckt werden. Diese Fische sind bis zu 2,50 Meter lang und werden Lepidotes maximus genannt. Zu ihrer Nahrung gehören hartschalige Muscheln und Krebse, die sie mit ihren Pflasterzähnen knacken. Das Gebiet des heutigen Deutschland, insbesondere Bayern, erlebt die Hoch-Zeit der Schildkröten. Die Gattungen heißen Plesiochelys, Idiochelys, Eurysternum und Solnhofia. | ||||

| Phanerozoikum – Mesozoikum – Kreide – Unterkreide – Berriasium Der Zerfall von Gondwana, der bereits im Jura begonnen hat, setzt sich in der Kreide fort. Es kommt zur Trennung des noch zusammenhängenden Kontinents Australia/Antarktika und des zu Beginn der Kreide ebenfalls noch zusammenhängenden Kontinents Afrika/Südamerika, auch Indien spaltet sich ab. In der Unterkreide beginnt sich zunächst der südliche Südatlantik zu öffnen. Diese Öffnung wird sich im Laufe der Unterkreide weiter nach Norden fortsetzen. | ||||

Phanerozoikum – Mesozoikum – Kreide – Unterkreide – Valanginium - Pangaea / Gondwana / Laurasia

| ||||

Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Paläozän - Danium - Laurasia / Laurentia / Gondwana

| ||||

Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Eozän - Ypresium

| ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Eozän - Lutetium - Laurasia / Laurentia In den tropischen Wald- und Buschgebieten Nordamerikas und Europas lebt der Diatryma, ein 2,5 Meter großer, flugunfähiger Vogel. Der Diatryma hat einen mehr als 40 Zentimeter langen Kopf und einen sehr starken, gebogenen Schnabel. Da die Säugetiere im Lutetium meist nur von geringer Körpergröße sind, ist der Diatryma wahrscheinlich eine ernste Gefahr für sie. Fossilien dieses Tieres werden sowohl im Geiseltal bei Halle (Saale) sowie in der Grube Messsel bei Darmstadt in Hessen als auch in Nordamerika geborgen. | ||||

Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Eozän - Priabonium - Laurasia

| ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Oligozän - Rupelium - Laurasia Die Nordsee reicht jetzt nur noch bis zum Harz und die Bildung der Alpen schreitet rasch voran. Die erste, "vorgosauische Gebirgsbildung" der Alpen, begann bereits vor 60 Millionen Jahren. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum - Paläogen – Oligozän - Rupelium Die "Känozoische Kaltzeit" beginnt. Beide Pole der Erde vereisen völlig. Dieser Zustand hält bis heute an. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Aquitanium - Europa Auf dem sich bildenden Kontinent Europa gibt es große trockene Steppen- und Savannengebiete mit vielen Großsäugern. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Aquitanium - Asien / Europa / Afrika Im Gebiet des heutigen Bayern, aber auch in anderen Teilen Mitteleuropas sowie in Afrika und in Vorderasien existierten die ältesten Rüsseltiere, die sogenannten "Hauer-Elefanten" oder auch Deinotherien (andere Bezeichnung: Dinotherien). Die im Gebiet des heutigen Deutschland lebende Art hat die Bezeichnung "Dinotherium bavaricum". | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Burdigalium - Europa In Europa existieren erste Wölfe und kleine Pferde. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Langhium - Europa Die letzten Landschildkröten sterben im Gebiet des heutigen Deutschland aus. Diese bis zu einen Meter lange Gattung der Geochelone kommt möglicherweise hauptsächlich in Bayern vor. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Langhium - Europa Im Gebiet des heutigen Bayern schlägt ein Asteroid im Nördlinger Ries ein und verursacht einen Krater von 24 Kilometern Durchmesser. Wegen der mutmaßlichen Ähnlichkeit des Gesteins mit dem Gestein auf dem Mond werden hier im 20. Jahrhundert Trainingsprogramme US-amerikanischer Astronauten stattfinden. | ||||

| Phanerozoikum – Känozoikum – Neogen – Miozän - Langhium - Europa Im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg schlägt ein Asteroid ein und verursacht einen Krater von 3,8 Kilometern Durchmesser. Das Steinheimer Becken entsteht. | ||||

Megaloceros (Quelle: http://www.tumblr.com/tagged/megaloceros) |

Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Europa / Nordamerika

Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Europa | |||

Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Nördliches Mitteleuropa

| ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Nördliches Mitteleuropa Beginn der Holstein-Warmzeit. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Nördliches Mitteleuropa Ende der Holstein-Warmzeit. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Antarktika / Grönland / Nordamerika / Europa / Asien Die größte Ausdehnung des Gletschereises beginnt. Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Mitteleuropa | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Europa Das „Leine-Urstromtal“ mündet vorübergehend südlich vor dem heutigen Nienburg in die Weser, die noch 50 Kilometer weiter westlich entfernt über die Hunte und erst hinter Bremen ihre Mündung östlich der Ems in einen riesigen Gletscherstausee erreicht. | ||||

Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Mittelpleistozän (Ionium) - Europa / Afrika

| ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Europa Die Nordsee ist bis 125 Meter Tiefe ausgetrocknet. | ||||

Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Europa / Baltikum / Grönland

| ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Mitteleuropa Im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg existiert nachweislich kulturelles Leben. Im heutigen Geißenklösterle wird 1979 eines der ältesten bekannten Musikinstrumente der Menschheit (eine Elfenbeinflöte) ausgegraben und in Höhlen der Schwäbischen Alb ein Bildnis eines Löwenmenschen. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Europa Auf der Schwäbischen Alb werden als Knochenflöten die ersten Musikinstrumente hergestellt. Eine aus dem Knochen eines Gänsegeiers hergestellte Flöte wird im Sommer 2008 in der Höhle Hohle Fels bei Schelklingen gefunden. Relativ gut erhaltene oder rekonstruierbare Flöten mit Grifflöchern werden in der Geißenklösterle-Höhle entdeckt. Zwei der Flöten aus dem Geißenklösterle sind in einem Stück aus Schwanenknochen gefertigt. Die dritte besteht aus zwei zusammengefügten, aus Mammutelfenbein geschnitzten Halbröhren; sie wird mit mindestens drei, etwa im Terzabstand gestimmten, Grifflöchern versehen (ein viertes könnte weggebrochen sein) und mit seitlichen Kerbungen verziert. Auf Grund des sehr hohen Alters der Flöte ist eine Zuschreibung an den modernen Menschen (Homo sapiens der Cro-Magnon-Epoche) ungewiss; für ein Artefakt des Homo neandertalensis kann die vermutete Verleimung und Abdichtung der beiden Hälften mit Birkenpech sprechen. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Mitteleuropa In der Eifel bricht zum vorerst vorletzten Mal der Vulkan aus, dessen Chaldera heute den Laacher See in Rheinland-Pfalz bildet. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Europa Europa erlebt seine vorerst letzte Kaltzeit, die als „Weichsel-Kaltzeit“ bezeichnet wird. Norddeutschland erlebt im „Hochglazial der Weichsel-Kaltzeit“ einen neuen Kälte-Tiefpunkt. Infolge der Eiszeit sind Nord- und Mitteleuropa unbewohnbar. Die Menschen ziehen sowohl in das Gebiet des heutigen Südfrankreich sowie in die [[Russland - Vorzeit|Zentralrussische Tiefebene]. Auch die typischen Tiere der Tundra verlassen ihre Gebiete und folgen den Menschen nach. So gelangen das Mammut, das Wollnashorn, das Pferd, Bisons, Auerochsen, Hirsche un Antilopen in das Gebiet des heutigen Zentralrusslands und auch nach Frankreich. Da es in Zentralrussland keine Höhlen gibt, wird man später lediglich in Westeuropa Höhlenmalereien dieser für diese Gegend ungewöhnlichen Tiere finden. | ||||

| Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - Mitteleuropa In der Nähe von Kassel im heutigen Hessen domestizieren die ersten Bewohner Europas den Hund. | ||||