Europa: Unterschied zwischen den Versionen

| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 78: | Zeile 78: | ||

* Archaeocyathiden | * Archaeocyathiden | ||

* Brachiopoden | * Brachiopoden | ||

| − | Die wohl zu den Schwämmen zählenden Archaeocyathiden bauen die ersten größeren Riffe der Erdgeschichte. Sie sterben zu Beginn des Oberkambriums wieder aus. Aus der kambrischen Pflanzenwelt sind nur marine planktonische Algen bekannt. Das Land ist noch nicht von Pflanzen besiedelt. In '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' gibt es nur sehr wenige Aufschlüsse bzw. Gebiete, in denen Gesteine des Kambriums an die Erdoberfläche treten. Es ist in den meisten Gebieten von dicken jüngeren Sedimentschichten bedeckt und/oder auch bei späteren Orogenesen metamorphosiert worden. Europa setzt sich aus verschiedenen geotektonischen Platten ('''Laurentia''', '''[[Baltica]]''', '''Avalonia''' und die '''Armorica-Terranes''') zusammen, die zur Zeit teilweise sehr weit auseinander lagen. Sie wurden erst bei späteren Orogenesen in dieser Position zusammengefügt. Entsprechend vielgestaltig sind die Fazies und der Fauneninhalt der kambrischen Schichten in Mitteleuropa. Im heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' sind in folgenden Regionen Gesteine kambrischen Alters nachgewiesen worden: Schwarzwald, Spessart, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nordthüringen, Thüringisch-fränkisches Schiefergebirge, Fichtelgebirge, Bayrischer Wald, Oberpfälzer Wald, Erzgebirge, Vogtland, Lausitz und andere sowie auch in einigen Bohrungen Norddeutschlands, wobei besonders die Bohrung "Adlersgrund" in der Ostsee von Bedeutung ist. Während die genannten anderen Aufschlussgebiete alle zu '''Avalonia''' und der '''Armorica-Terrangruppe''' gehören, also im Kambrium noch zu '''Gondwana''' gehörten, liegt das Gebiet der Bohrung Adlersgrund im Kambrium auf '''[[Baltica]]'''. Aus dem Burgess-Schiefer in den '''[[Nordamerika|Rocky Mountains Kanadas]]''' sind viele gut erhaltene Fossilien aus dem Mittleren Kambrium bekannt, vor allem Gliederfüßer, Anneliden, Onychophora, Priapuliden neben Trilobiten, Schwämmen und Fossilien, die keinem der heutigen Stämme zugeordnet werden können. Noch etwas älter ist die berühmte Chengjiang-Faunengemeinschaft im Maotianshan-Schiefer in '''[[China - Vorzeit|China (heutige Provinz Yunnan)]]'''. Weitere bemerkenswerte kambrische Fossillagerstätten sind die Orsten. Orsten sind Kalkknollen, die in Alaunschiefer eingelagert sind. In diesen Kalkknollen werden Chitinskelette in einer frühen Phase der Diagenese phosphatisiert und blieben dreidimensional erhalten. Mit schwacher Säure können diese hervorragend erhaltenen Chitiniskelette von kambrischen Arthropoden und deren Larvenstadien aus dem Gestein herausgelöst werden. Der Begriff Orsten stammt aus '''[[ | + | Die wohl zu den Schwämmen zählenden Archaeocyathiden bauen die ersten größeren Riffe der Erdgeschichte. Sie sterben zu Beginn des Oberkambriums wieder aus. Aus der kambrischen Pflanzenwelt sind nur marine planktonische Algen bekannt. Das Land ist noch nicht von Pflanzen besiedelt. In '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' gibt es nur sehr wenige Aufschlüsse bzw. Gebiete, in denen Gesteine des Kambriums an die Erdoberfläche treten. Es ist in den meisten Gebieten von dicken jüngeren Sedimentschichten bedeckt und/oder auch bei späteren Orogenesen metamorphosiert worden. Europa setzt sich aus verschiedenen geotektonischen Platten ('''Laurentia''', '''[[Baltica]]''', '''Avalonia''' und die '''Armorica-Terranes''') zusammen, die zur Zeit teilweise sehr weit auseinander lagen. Sie wurden erst bei späteren Orogenesen in dieser Position zusammengefügt. Entsprechend vielgestaltig sind die Fazies und der Fauneninhalt der kambrischen Schichten in Mitteleuropa. Im heutigen '''[[Deutschland - Vorzeit|Deutschland]]''' sind in folgenden Regionen Gesteine kambrischen Alters nachgewiesen worden: Schwarzwald, Spessart, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nordthüringen, Thüringisch-fränkisches Schiefergebirge, Fichtelgebirge, Bayrischer Wald, Oberpfälzer Wald, Erzgebirge, Vogtland, Lausitz und andere sowie auch in einigen Bohrungen Norddeutschlands, wobei besonders die Bohrung "Adlersgrund" in der Ostsee von Bedeutung ist. Während die genannten anderen Aufschlussgebiete alle zu '''Avalonia''' und der '''Armorica-Terrangruppe''' gehören, also im Kambrium noch zu '''Gondwana''' gehörten, liegt das Gebiet der Bohrung Adlersgrund im Kambrium auf '''[[Baltica]]'''. Aus dem Burgess-Schiefer in den '''[[Nordamerika|Rocky Mountains Kanadas]]''' sind viele gut erhaltene Fossilien aus dem Mittleren Kambrium bekannt, vor allem Gliederfüßer, Anneliden, Onychophora, Priapuliden neben Trilobiten, Schwämmen und Fossilien, die keinem der heutigen Stämme zugeordnet werden können. Noch etwas älter ist die berühmte Chengjiang-Faunengemeinschaft im Maotianshan-Schiefer in '''[[China - Vorzeit|China (heutige Provinz Yunnan)]]'''. Weitere bemerkenswerte kambrische Fossillagerstätten sind die Orsten. Orsten sind Kalkknollen, die in Alaunschiefer eingelagert sind. In diesen Kalkknollen werden Chitinskelette in einer frühen Phase der Diagenese phosphatisiert und blieben dreidimensional erhalten. Mit schwacher Säure können diese hervorragend erhaltenen Chitiniskelette von kambrischen Arthropoden und deren Larvenstadien aus dem Gestein herausgelöst werden. Der Begriff Orsten stammt aus '''[[Skandinavien|Schweden]]''', wo zwei derartige Fossillagerstätten bekannt sind. Inzwischen wurde eine "Orsten"-Fossillagerstätte auch im Kambrium '''[[Australien]]s''' entdeckt. Die durchschnittliche Temperatur auf der Erde beträgt jetzt 21 Grad Celsius und ist damit 7 Grad Celsius höher als heute. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Paläozoikum|540.000.000 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Paläozoikum - Kambrium – Terreneuvium – Fortunium - Laurentia / Avalonia / Baltica / Siberia / Avalonia / Laurasia / Gondwana''' <br> | | <center>'''[[Paläozoikum|540.000.000 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Paläozoikum - Kambrium – Terreneuvium – Fortunium - Laurentia / Avalonia / Baltica / Siberia / Avalonia / Laurasia / Gondwana''' <br> | ||

| Zeile 753: | Zeile 753: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Pleistozän|12.800 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Pleistozän|12.800 BC]]'''</center> || '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | ||

| − | Über die noch bestehende Landbrücke wandert das Mammut von Europa aus auf die heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit| | + | Über die noch bestehende Landbrücke wandert das Mammut von Europa aus auf die heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]'''. <br> |

---- | ---- | ||

'''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Nordamerika]]''' <br> | '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Nordamerika]]''' <br> | ||

| Zeile 796: | Zeile 796: | ||

---- | ---- | ||

'''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | ||

| − | Alle heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit| | + | Alle heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' sind noch über Landbrücken miteinander und mit dem europäischen Festland verbunden. In der Nähe des heutigen Cheddar in der englischen Grafschaft Somerset wird Bernstein gesammelt und in den dortigen Höhlen versteckt. <br> |

---- | ---- | ||

'''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Skandinavien]]''' <br> | '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Skandinavien]]''' <br> | ||

| Zeile 849: | Zeile 849: | ||

'''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa]]''' <br> | '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa]]''' <br> | ||

* '''[[Europa]]''' erfährt einen permanenten ökologischen Wandel. In den Savannen leben Rentiere, Bisons, in den Wäldern Rehe und Auerochsen, die von den Menschen der Mittelsteinzeit gejagt werden. | * '''[[Europa]]''' erfährt einen permanenten ökologischen Wandel. In den Savannen leben Rentiere, Bisons, in den Wäldern Rehe und Auerochsen, die von den Menschen der Mittelsteinzeit gejagt werden. | ||

| − | * Da der Meeresspiegel noch bis zu 120 Meter tiefer als heute liegt, verläuft die Küstenlinie der Nordsee rund 600 Kilometer nördlicher als 12.000 Jahre später. Weite Teile der heutigen Nordsee liegen trocken. Die südliche Nordsee ist Festland und die '''[[Großbritannien - Vorzeit| | + | * Da der Meeresspiegel noch bis zu 120 Meter tiefer als heute liegt, verläuft die Küstenlinie der Nordsee rund 600 Kilometer nördlicher als 12.000 Jahre später. Weite Teile der heutigen Nordsee liegen trocken. Die südliche Nordsee ist Festland und die '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' und das europäische Festland bilden eine zusammenhängende Landmasse. |

---- | ---- | ||

'''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | '''Phanerozoikum – Quartär – Pleistozän – Jungpleistozän (Tarantium) - [[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 913: | Zeile 913: | ||

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Mitteleuropa / Westeuropa]]''' [[Datei:Map Gemeinsame Mündung von Rhein und Themse.jpg|thumb|Gemeinsame Mündung von Rhein und Themse]] <br> | '''[[Europa|Mitteleuropa / Westeuropa]]''' [[Datei:Map Gemeinsame Mündung von Rhein und Themse.jpg|thumb|Gemeinsame Mündung von Rhein und Themse]] <br> | ||

| − | Kurz vor dem Wiederanstieg des Meeresspiegels infolge der Eisschmelze besitzen der Rhein und die Themse noch ein gemeinsames Delta, welches heute im Kanal zwischen den heutigen '''[[Niederlande - Vorzeit|Niederlanden]]''' und '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''' liegt, das in den Atlantik und nicht in die Nordsee mündet. Zwischen dem heutigen '''[[Skandinavien|Norwegen]]''' und den '''[[Großbritannien - Vorzeit| | + | Kurz vor dem Wiederanstieg des Meeresspiegels infolge der Eisschmelze besitzen der Rhein und die Themse noch ein gemeinsames Delta, welches heute im Kanal zwischen den heutigen '''[[Niederlande - Vorzeit|Niederlanden]]''' und '''[[Großbritannien - Vorzeit|England]]''' liegt, das in den Atlantik und nicht in die Nordsee mündet. Zwischen dem heutigen '''[[Skandinavien|Norwegen]]''' und den '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' existiert eine große Landfläche, die als „Dogger Hills“ bezeichnet wird. Dies ist heute das wichtigste Förderungsgebiet des Nordsee-Öls. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Skandinavien]]''' <br> | '''[[Skandinavien]]''' <br> | ||

| Zeile 970: | Zeile 970: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|7490 BC]]'''</center> || '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|7490 BC]]'''</center> || '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' <br> | ||

| − | Am Ende der letzten Eiszeit wird Irland durch kontinentaleuropäische Jäger, Fischer und Sammler besiedelt. Diese wandern über die Landbrücke von der Kintyre-Halbinsel mit Schottland und, da die Britischen Inseln noch mit dem europäischen Kontinent verbunden sind, vom europäischen Festland ein. Mit der Erwärmung beginnen Eiche, Ulme und Esche die Kiefernwälder und die zuvor arktische Fauna und Flora zu verdrängen. Der Riesenhirsch (Megaloceros giganteur) mit einer Geweihauslage von 3,6 Metern kann dadurch auch in Irland nicht überleben und stirbt aus. | + | Am Ende der letzten Eiszeit wird Irland durch kontinentaleuropäische Jäger, Fischer und Sammler besiedelt. Diese wandern über die Landbrücke von der Kintyre-Halbinsel mit Schottland und, da die Britischen Inseln noch mit dem europäischen Kontinent verbunden sind, vom europäischen Festland ein. Mit der Erwärmung beginnen Eiche, Ulme und Esche die Kiefernwälder und die zuvor arktische Fauna und Flora zu verdrängen. Der Riesenhirsch (Megaloceros giganteur) mit einer Geweihauslage von 3,6 Metern kann dadurch auch in Irland nicht überleben und stirbt aus. Aus der Vorgeschichte Irlands sind früheste Zeugnisse menschlicher Besiedelung aus der Zeit des Mesolithikums zwischen 8000 und 7000 beispielsweise zu finden |

| + | * am Mount Sandel (County Derry) | ||

| + | * am Woodpark (County Sligo) | ||

| + | * an der Mündung des Shannon (County Clare) | ||

| + | * bei Lough Boora (County Offaly) | ||

| + | * bei Curran (County Antrim) | ||

| + | * an diversen Stellen in der Provinz Munster | ||

| + | * am Fluss Bann (ältester Wohnplatz Irlands) | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|7400 BC]] '''</center> || [[Datei:Kunda-Kultur.jpg|thumb|Werkzeuge der Kunda-Kultur]] '''[[Europa]] / [[Baltikum]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|7400 BC]] '''</center> || [[Datei:Kunda-Kultur.jpg|thumb|Werkzeuge der Kunda-Kultur]] '''[[Europa]] / [[Baltikum]]''' <br> | ||

| Zeile 990: | Zeile 997: | ||

---- | ---- | ||

'''[[Skandinavien]] / [[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' <br> | '''[[Skandinavien]] / [[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' <br> | ||

| − | Die Landbrücke zwischen den '''[[Großbritannien - Vorzeit| | + | Die Landbrücke zwischen den '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' und '''[[Skandinavien]]''' verschwindet endgültig. Allerdings ist England noch mit dem europäischen Festland verbunden. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|6800 BC]]''' </center> || '''[[Skandinavien]] / [[Baltikum]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|6800 BC]]''' </center> || '''[[Skandinavien]] / [[Baltikum]]''' <br> | ||

| Zeile 996: | Zeile 1.003: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|6500 BC]]'''</center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|6500 BC]]'''</center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| − | * In der Gegend um '''[[Griechenland - Vorzeit| | + | * In '''[[Griechenland - Vorzeit|Troja]]''' wird eine kleine Festung errichtet. Auf den Inseln '''[[Griechenland - Vorzeit|Lemnos und Lesbos]]''' werden die ersten Siedlungen gegründet. |

| − | * Im Gebiet des heutigen '''[[ | + | * In der Gegend um '''[[Griechenland - Vorzeit|Hellas und der Ägäis]]''' entstehen die ersten Bauernhöfe. |

| + | * Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' entsteht an den Flüssen Dnjestr und dem südlichen Bug die Bug-Dnister-Kultur. Die Frühphase dieser Kultur ist präkeramisch; die Menschen leben von der Jagd auf Auerochsen, Rothirschen und Wildschweinen sowie vom Fischen nach Plötzen. Belege für die Landwirtschaft finden sich hier bisher noch nicht. | ||

---- | ---- | ||

'''[[Datei:Kreta.gif|50px]] [[Kreta - Vorzeit|Kreta]] / [[Sizilien - Vorzeit|Sizilien]] / [[Malta - Vorzeit|Malta]]''' <br> | '''[[Datei:Kreta.gif|50px]] [[Kreta - Vorzeit|Kreta]] / [[Sizilien - Vorzeit|Sizilien]] / [[Malta - Vorzeit|Malta]]''' <br> | ||

| Zeile 1.021: | Zeile 1.029: | ||

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Westeuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Westeuropa]]''' <br> | ||

| − | Im Gebiet der heutigen '''[[Niederlande | + | Im Gebiet der heutigen '''[[Niederlande - Vorzeit|Niederlande]]''' werden die ersten Einbäume als Boote genutzt. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|6100 BC]]''' </center> || '''Terra''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|6100 BC]]''' </center> || '''Terra''' <br> | ||

Durch das weitere Abschmelzen der Gletscher wird es in den nächsten 100 Jahren kühlere Temperaturen geben. <br> | Durch das weitere Abschmelzen der Gletscher wird es in den nächsten 100 Jahren kühlere Temperaturen geben. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|6000 BC]]''' </center> || '''[[Sardinien - Vorzeit|Sardinien]] / [[Korsika - Vorzeit|Korsika]] / [[Europa|Südeuropa]]''' <br> | + | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|6000 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südeuropa]]''' <br> |

| + | Die Menschen auf '''[[Italien - Vorzeit|Istrien]]''', die in der Jungsteinzeit leben, beherrschen die Herstellung von Keramik, die sich durch charakteristische Verzierungen auszeichnet, die durch Eindrücken der Ränder einer Muschel oder von anderen Gegenständen ausgeführt werden. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Sardinien - Vorzeit|Sardinien]] / [[Korsika - Vorzeit|Korsika]] / [[Europa|Südeuropa]]''' <br> | ||

Mit der Einwanderung von Angehörigen der Cardial- oder Impressokultur beginnt auf Sardinien die Jungsteinzeit. Der dort gewonnene Obsidian, ein Lavagestein, das am erloschenen Vulkan Monte Arci gewonnen und für einfache Werkzeuge benutzt wird, gelangt inzwischen auch nach '''[[Korsika - Vorzeit|Korsika]]''', in die '''[[Italien - Vorzeit|Toskana, die Emilia, nach Ligurien]]''' und in das heutige '''[[Frankreich - Vorzeit|Südfrankreich]]'''. Die ersten Siedlungen der südöstlichen Region '''[[Sardinien - Vorzeit|Sardiniens]]''' sind wahrscheinlich die von Piscina Rei am Nuraghen Scalas am Nuraghe Asoru und die Nuraghensiedlungen. <br> | Mit der Einwanderung von Angehörigen der Cardial- oder Impressokultur beginnt auf Sardinien die Jungsteinzeit. Der dort gewonnene Obsidian, ein Lavagestein, das am erloschenen Vulkan Monte Arci gewonnen und für einfache Werkzeuge benutzt wird, gelangt inzwischen auch nach '''[[Korsika - Vorzeit|Korsika]]''', in die '''[[Italien - Vorzeit|Toskana, die Emilia, nach Ligurien]]''' und in das heutige '''[[Frankreich - Vorzeit|Südfrankreich]]'''. Die ersten Siedlungen der südöstlichen Region '''[[Sardinien - Vorzeit|Sardiniens]]''' sind wahrscheinlich die von Piscina Rei am Nuraghen Scalas am Nuraghe Asoru und die Nuraghensiedlungen. <br> | ||

---- | ---- | ||

| − | '''[[Irland - Vorzeit|Irland]] / [[Großbritannien - Vorzeit| | + | '''[[Irland - Vorzeit|Irland]] / [[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' <br> |

Die Hüttensiedlung bei Mount Sandel (heute Londonderry) entsteht, die älteste bekannte Siedlung '''[[Europa]]s'''. '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' selbst ist noch fast komplett von dichten Wäldern bedeckt, der Nahrungserwerb erfolgt weiter durch das bewährte Jagen und Sammeln. Über die noch kurze Zeit bestehende Landbrücke zwischen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Schottland]]''' und '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' wird Irland durch '''[[Volk der Kelten|Kelten]]''', '''[[Stamm der Pikten|Pikten]]''' und '''[[Irland - Vorzeit|Érainn]]''' kolonisiert. <br> | Die Hüttensiedlung bei Mount Sandel (heute Londonderry) entsteht, die älteste bekannte Siedlung '''[[Europa]]s'''. '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' selbst ist noch fast komplett von dichten Wäldern bedeckt, der Nahrungserwerb erfolgt weiter durch das bewährte Jagen und Sammeln. Über die noch kurze Zeit bestehende Landbrücke zwischen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Schottland]]''' und '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' wird Irland durch '''[[Volk der Kelten|Kelten]]''', '''[[Stamm der Pikten|Pikten]]''' und '''[[Irland - Vorzeit|Érainn]]''' kolonisiert. <br> | ||

---- | ---- | ||

| Zeile 1.038: | Zeile 1.049: | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|5900 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Westeuropa]] / [[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5900 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Westeuropa]] / [[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' <br> | ||

Britannien wird endgültig vom europäischen Festland abgetrennt. Ursache ist das Abschmelzen der Gletscher und der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels. <br> | Britannien wird endgültig vom europäischen Festland abgetrennt. Ursache ist das Abschmelzen der Gletscher und der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Orkney - Vorzeit|Orkney]]''' <br> | ||

| + | Farne, Gras und Haselsträucher bedecken den Archipel Orkney. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|5800 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5800 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| − | Im Gebiet des heutigen '''[[ | + | Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' werden in der Bug-Dnister-Kultur die ersten Keramiken bekannt. Hauptsächlich sind dies flach- oder spitzbödige Kannen die mit Wellenlinien verziert werden. Einflüsse der Starcevo-Kultur führen zu starken Änderungen der Bug-Dnister-Kultur. Die Keramik wird plötzlich jener der Starcevo-Kultur sehr ähnlich und statt Wildgras wird nun, wie in '''[[Europa|Südeuropa]]''', vermehrt Einkorn, Emmer und Dinkel genutzt. In der Frühphase ist die Bug-Dnister-Kultur präkeramisch. Die Menschen lebten von der Jagd auf Auerochsen, Rothirsch und Wildschweine und fischten Plötzen, Aale und Hechte. Belege für Landwirtschaft fanden sich bisher nicht. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Skandinavien]] / [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | '''[[Skandinavien]] / [[Europa|Westeuropa]]''' <br> | ||

Gewaltiger Erdrutsch bei Storegga in '''[[Skandinavien|Südwest-Skandinavien]]'''. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass hierdurch eine Sturmflut in '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' ausgelöst wird. Jungsteinzeitliche Siedlungen im Gebiet des heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Schottland]]''' werden überflutet. <br> | Gewaltiger Erdrutsch bei Storegga in '''[[Skandinavien|Südwest-Skandinavien]]'''. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass hierdurch eine Sturmflut in '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]]''' ausgelöst wird. Jungsteinzeitliche Siedlungen im Gebiet des heutigen '''[[Großbritannien - Vorzeit|Schottland]]''' werden überflutet. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5510 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Schwarzes Meer]] / [[Asien|Vorderasien]] | + | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5510 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Schwarzes Meer]] / [[Asien|Vorderasien]] / [[Türkei - Vorzeit]] / [[Ukraine - Vorzeit]] / [[Russland - Vorzeit]]''' <br> |

| − | + | Der Bosporus wird überflutet. Salzwasser bricht in das Schwarze Meer ein und lässt den Meeresspiegel um mehr als 100 Meter ansteigen. Zahlreiche Siedlungen an den Ufern werden überflutet. Vermutlich stellt diese Katastrophe einen historischen Hintergrund der Sintflut im Gilgamesch-Epos und in der Bibel dar. Es gibt weltweit mehr als 200 verschiedene Fluterzählungen, von denen 85 Prozent ein großes Schiff beschreiben, das die menschliche Rasse vor dem Aussterben zu retten hilft. Jüngere Untersuchungen datieren die Flut auf 16.000 BC bis 14.000 BC. <br> | |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|5500 BC]]''' </center> || '''[[Vorderasien]] / [[Nordafrika]] / [[Europa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5500 BC]]''' </center> || '''[[Vorderasien]] / [[Nordafrika]] / [[Europa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.053: | Zeile 1.067: | ||

'''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

* Zehn Kilometer westlich des heutigen Volos in '''[[Griechenland - Vorzeit|Thessalien]]''' liegt das Zentrum der Sesklo-Kultur. Sesklo ist der Beginn des keramischen Neolithikums in Griechenland. Zunächst ist die hier hergestellte Keramik noch meist monochrom rötlich bis bräunlich bemalt und gut poliert. Einfache Ornamentik, wie Zick-Zack, Wellen und Rhomben, sind bereits bekannt. Die Sesklo-Kultur kennt Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten. Der Ort besitzt mit seinen über 500 Häusern eine beachtliche Größe. Die Lehmziegelbauten sind quadratisch angelegt und besitzen teilweise Pfosten in ihrem Innern. | * Zehn Kilometer westlich des heutigen Volos in '''[[Griechenland - Vorzeit|Thessalien]]''' liegt das Zentrum der Sesklo-Kultur. Sesklo ist der Beginn des keramischen Neolithikums in Griechenland. Zunächst ist die hier hergestellte Keramik noch meist monochrom rötlich bis bräunlich bemalt und gut poliert. Einfache Ornamentik, wie Zick-Zack, Wellen und Rhomben, sind bereits bekannt. Die Sesklo-Kultur kennt Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten. Der Ort besitzt mit seinen über 500 Häusern eine beachtliche Größe. Die Lehmziegelbauten sind quadratisch angelegt und besitzen teilweise Pfosten in ihrem Innern. | ||

| − | * Im Gebiet des heutigen '''[[Moldawien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' ändert sich nach 300 Jahren die Charakteristik der Keramik der Bug-Dnister-Kultur abermals. Charakteristiken der Starcevo-Kultur werden durch solche der Linearbandkeramik (LBK) ersetzt. Die LBK-Leute stammen wahrscheinlich vom Oberen Dnister in diese Region und dringen vermutlich bis zur unteren Donau vor. Grubenhäuser werden jetzt durch Langhäuser ersetzt. <br> | + | * Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' ändert sich nach 300 Jahren die Charakteristik der Keramik der Bug-Dnister-Kultur abermals. Charakteristiken der Starcevo-Kultur werden durch solche der Linearbandkeramik (LBK) ersetzt. Die LBK-Leute stammen wahrscheinlich vom Oberen Dnister in diese Region und dringen vermutlich bis zur unteren Donau vor. Grubenhäuser werden jetzt durch Langhäuser ersetzt. <br> |

| + | ---- | ||

| + | '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| + | * Zehn Kilometer westlich des heutigen Volos in '''[[Griechenland - Vorzeit|Thessalien]]''' liegt das Zentrum der Sesklo-Kultur. Sesklo ist der Beginn des keramischen Neolithikums in Griechenland. Zunächst ist die hier hergestellte Keramik noch meist monochrom rötlich bis bräunlich bemalt und gut poliert. Einfache Ornamentik, wie Zick-Zack, Wellen und Rhomben, sind bereits bekannt. Die Sesklo-Kultur kennt Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten. Der Ort besitzt mit seinen über 500 Häusern eine beachtliche Größe. Die Lehmziegelbauten sind quadratisch angelegt und besitzen teilweise Pfosten in ihrem Innern. | ||

| + | * Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' ändert sich nach 300 Jahren die Charakteristik der Keramik der Bug-Dnister-Kultur abermals. Charakteristiken der Starcevo-Kultur werden durch solche der Linearbandkeramik (LBK) ersetzt. Die LBK-Leute stammen wahrscheinlich vom Oberen Dnister in diese Region und dringen vermutlich bis zur unteren Donau vor. Grubenhäuser werden jetzt durch Langhäuser ersetzt. <br> | ||

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.065: | Zeile 1.083: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 7500 BC|5400 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 7500 BC|5400 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| − | Beginn der Besiedlung des heutigen '''[[Serbien - Vorzeit|Serbien]]''', '''[[Ungarn - Vorzeit|West-Rumänien, Süd-Ungarn]]''' und des östlichen '''[[Bosnien und Herzegowina - Vorzeit|Bosnien]]'''. Diese '''Donauzivilisationen''' werden heute unter dem Begriff Vinca-Kultur zusammengefasst. Typisch ist eine sehr qualitätvolle, überwiegend unbemalte Keramik. Die Oberfläche ist meist geglättet und glänzend poliert, teilweise mit Riefen oder Kanneluren verziert. Daneben kommen rechtwinklige Ritzmuster vor. Scharf profilierte bikonische Formen sind häufig. Oft sitzen 2 bis 4 Knubben am Umbruch. Die | + | Beginn der Besiedlung des heutigen '''[[Serbien - Vorzeit|Serbien]]''', '''[[Ungarn - Vorzeit|West-Rumänien, Süd-Ungarn]]''' und des östlichen '''[[Bosnien und Herzegowina - Vorzeit|Bosnien]]'''. Diese '''Donauzivilisationen''' werden heute unter dem Begriff Vinca-Kultur zusammengefasst. Typisch ist eine sehr qualitätvolle, überwiegend unbemalte Keramik. Die Oberfläche ist meist geglättet und glänzend poliert, teilweise mit Riefen oder Kanneluren verziert. Daneben kommen rechtwinklige Ritzmuster vor. Scharf profilierte bikonische Formen sind häufig. Oft sitzen 2 bis 4 Knubben am Umbruch. Die Vinca-Kultur zeichnet sich durch folgende keramischen Merkmale aus: |

* Vinca A: bikonische Schalen und Schüsseln, Becher mit Kragenrand, hohe Fußschalen, oft mit rotem Überzug, doppelkonische Gefäße mit Zylinderhals, eiförmige Töpfe. Verzierung durch Kannelurmuster, geradlinige Ritzmuster | * Vinca A: bikonische Schalen und Schüsseln, Becher mit Kragenrand, hohe Fußschalen, oft mit rotem Überzug, doppelkonische Gefäße mit Zylinderhals, eiförmige Töpfe. Verzierung durch Kannelurmuster, geradlinige Ritzmuster | ||

* Vinca B: Die meisten Formen aus A setzen sich fort. Bei den Verzierungen tauchen nun auch gerundete Ritzmuster auf, sowie mit Stichen gefüllte Bänder. | * Vinca B: Die meisten Formen aus A setzen sich fort. Bei den Verzierungen tauchen nun auch gerundete Ritzmuster auf, sowie mit Stichen gefüllte Bänder. | ||

* Vinca C: Töpfe mit Spiralriefenverzierung und Mäandermuster mit stichgefüllten Bändern. Erstmals Knopfhenkel und Gefäße mit Ausguss. | * Vinca C: Töpfe mit Spiralriefenverzierung und Mäandermuster mit stichgefüllten Bändern. Erstmals Knopfhenkel und Gefäße mit Ausguss. | ||

* Vinca D: Gefäßformen ähneln C, nun aber pastose weiße und rote Bemalung mit rektilinearen Mustern. | * Vinca D: Gefäßformen ähneln C, nun aber pastose weiße und rote Bemalung mit rektilinearen Mustern. | ||

| − | Tonfiguren zeigen meist stehende Frauen mit großen und vortretenden Augen und einem dreieckigen Gesicht, das von manchen Forschern als Maske gedeutet wird. Diese Gesichtsform findet sich auch bei tierförmigen Figuren wie maskierten Rindern. Menschen- und Tierköpfe aus Ton werden als Giebelzier der Häuser gedeutet. Im jüngeren | + | Tonfiguren zeigen meist stehende Frauen mit großen und vortretenden Augen und einem dreieckigen Gesicht, das von manchen Forschern als Maske gedeutet wird. Diese Gesichtsform findet sich auch bei tierförmigen Figuren wie maskierten Rindern. Menschen- und Tierköpfe aus Ton werden als Giebelzier der Häuser gedeutet. Im jüngeren Vinca kommen auch sitzende Figuren vor. Ferner finden sich menschen- und tiergestaltige Gefäßdeckel, die meist mit Ritzlinien verziert sind und dieselben hervorquellenden Augen wie die Idole zeigen. Auf einigen der Idole finden sich einzelne Ritzlinien, die als Töpfer- oder Besitzermarken gedeutet werden. Einige Forscher wollen daraus eine Frühform der Schrift ableiten. Typisch für die Vinca-Kultur sind lange, regelmäßige Klingen. Obsidian aus Semplen wird gewöhnlich zur Geräteherstellung verwendet, daneben wird „balkanischer“ honiggelber Silex importiert. Gegen Ende der Vinca-Kultur nehmen Importe deutlich ab. Beile sind insgesamt selten und oft sehr klein. Aus der Vinca-Kultur sind auch Knochenidole und oft stark abgenutzte Löffelchen (spatulae) aus Rindermetapodien bekannt. Aus diesen werden bandkeramische Knochenidole, wie sie später in Niedermörlen gefunden wurden, abgeleitet. Aus der Schale der Spondylus-Muschel werden Schmuckstücke gefertigt. Die Siedlungen liegen meist auf Siedlungshügeln, die zwischen drei und zwölf Meter hoch sein können und manchmal durch Grabenwerke befestigt sind. Daneben sind aber auch Flachsiedlungen bekannt, wenn auch kaum erforscht. Die rechteckigen, teilweise mehrräumigen Häuser haben Fußböden aus dünnen Baumstämmen, die mit Estrich bedeckt sind, die Wände bestehen aus lehmverschmiertem Flechtwerk, das möglicherweise zuweilen eine plastische Verzierungen trägt. Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' werden teilweise Schwellbauten angenommen, da Pfostenlöcher fehlen. In den Häusern befinden sich Herdstellen und Backöfen, die häufig erneuert werden. Wie das Dach aussieht, ist unbekannt. Da tragende Pfosten im Hausinneren fehlen, muss es offenbar recht leicht gewesen sein und besteht vielleicht aus Holzschindeln oder Rinde. Die Häuser sind entlang von Straßen recht regelmäßig angeordnet. Sehr häufig finden sich durch Brand zerstörte Häuser, was zu der Annahme verleiten kann, dass die Gebäude beim Tod eines Familienmitgliedes absichtlich in Brand gesetzt werden. Über Bestattungsriten ist bisher nichts bekannt. Bei Parta im heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' existiert ein 11,5 Meter langer und 6 Meter breiter Altarraum, der aus zwei Teilen, der Altarkammer und der Opferstelle besteht (Heiligtum von Parta). Auf dem Altar befinden sich zwei Statuen, eine weibliche Gottheit und ein Stier als Symbol der Fruchtbarkeit. Der Tempel dient wahrscheinlich auch als Kalender. Genau zur Zeit der Tagundnachtgleiche fällt das Licht durch einen Spalt und beleuchtet den Altar. Im Altarraum werden auch Gefäße aus Keramik für Opfergaben aufbewahrt. An Haustieren sind neben dem Hund Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine bekannt. In Liubcova wie in Uivar dominiert das Rind. Auch der Hund wird anscheinend gegessen, aus Liubcova liegen zahlreiche Knochen mit Schlachtspuren vor. Daneben werden Rothirsch, Wildesel, Reh, Ur, Biber und einige andere Wildtierarten gejagt, wobei noch unklar ist, mit welchen Werkzeugen das geschieht; Pfeilspitzen aus Silex sind unbekannt. Wichtigste Kulturpflanze ist das Einkorn, eine primitive Weizenart, daneben werden auch Emmer, Nacktweizen, Spelzgerste, Erbsen, Linsen und Flachs angebaut. Auch Sammelpflanzen wie Haselnüsse, Schlehen, Kornelkirsche und Weißer Gänsefuß wurden genutzt. Die Zinnober-Mine von Šuplja Stena am Avalaberg wird gern der Vinca-Kultur zugeordnet, da alle Schichten von Vinca Zinnober enthalten, der vermutlich als Farbstoff verwendet wird. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.101: | Zeile 1.119: | ||

---- | ---- | ||

'''[[Europa]]''' <br> | '''[[Europa]]''' <br> | ||

| − | Die 6500 BC im Gebiet des heutigen '''[[ | + | Die 6500 BC im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' und der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' begonnene Bug-Dnister-Kultur wird durch die Dnepr-Don-Kultur abgelöst, deren westliche Verbreitung vom mittleren Dnister bis zur Donaumündung reicht. Die Dnepr-Don-Kultur ist eine Jäger- und Sammler-Kultur, die sich früh zu einer Landwirtschaft betreibenden Kultur wandelte. Die archäologischen Relikte der frühesten Phase verweisen fast ausschließlich auf eine jagende und fischende Wirtschaftsweise. Bestattungen werden in Grabgruben vorgenommen, bei denen die Bestatteten mit Ocker bestreut werden. Neben einzelnen individuellen Gräbern sind größere Gräber mit nacheinander eingebrachten Bestattungen üblich. Die Überreste werden als von typisch kaukasischer Anatomie beschrieben. Der frühe Gebrauch typischer spitzbodiger Transport-Keramik gleicht dem Verhalten anderer jungsteinzeitlicher Kulturen in der Peripherie neolithischer Kulturen. Solche Beobachtungen werden auch bei der Swifterbant-Kultur in den '''[[Niederlande - Vorzeit|Niederlanden]]''', Ellerbek, der Ertebølle-Kultur in Norddeutschland und Skandinavien, der Keramik des "keramischen Mesolithikums" Belgiens und '''[[Frankreich - Vorzeit|Nordfrankreichs]]''' (einschließlich der Nicht-Linear-Keramik wie der aus La Hoguette, Bliquy, Villeneuve-Saint-Germain) und bei der Roucedour-Kultur in '''[[Frankreich - Vorzeit|Südwestfrankreich]]''' und den Fluss- und Seenlandschaften '''[[Polen - Vorzeit|Nordpolens]]''' und '''[[Russland - Vorzeit|Russlands]]''' gemacht. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Iberische Halbinsel]]''' <br> | '''[[Iberische Halbinsel]]''' <br> | ||

| Zeile 1.138: | Zeile 1.156: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 5000 BC|4800 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' [[Datei:Map Cucuteni-Kultur.jpg|thumb|Siedlungsgebiet der Cucuteni-Tripolje-Kultur (Quelle: Wikipedia.de]] <br> | | <center>'''[[Chronik 5000 BC|4800 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' [[Datei:Map Cucuteni-Kultur.jpg|thumb|Siedlungsgebiet der Cucuteni-Tripolje-Kultur (Quelle: Wikipedia.de]] <br> | ||

| − | * Die vor 200 Jahren in der Großen Walachei (dem Gebiet rings um das heutige Bukarest herum) entstandene Cucuteni-Kultur breitet sich im Gebiet des heutigen '''[[Ukraine - Vorzeit|Bessarabien]], [[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' und '''[[ | + | * Die vor 200 Jahren in der Großen Walachei (dem Gebiet rings um das heutige Bukarest herum) entstandene Cucuteni-Kultur breitet sich im Gebiet des heutigen '''[[Ukraine - Vorzeit|Bessarabien]], [[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' und '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' aus. Die Siedlungen sind planmäßig in konzentrischen Ringen oder als von Gräben umgebene Häuser-Gruppen auf künstlichen Terrassen angelegt. Einige Cucuteni-Siedlungen erreichen beachtliche Größe und mit 2000 Häusern auf rund 350 ha fast stadtartiges Ausmaß. Die bis zu 20 Meter langen und bis zu sechs Meter breiten Häuser waren in drei oder vier Räume unterteilt. Die schwarz-weiß-rote Keramik der Cucuteni-Kultur ist für diese Periode einmalig. Sie setzt mit ihren Spiralmotiven bandkeramische Formen fort. Typisch sind auch fernglasartige Doppelgefäße. Die plastische Kunst ist stark stilisiert. Sie stellt zumeist Frauen dar und ähnelt in der Spätphase etwas der Kykladen-Kunst. Über 30 Prozent der Plastik besteht aus teils stark stilisierten zoomorphen (tierförmigen) Figuren. |

* Fünf Kilometer südwestlich des heutigen Volos in '''[[Griechenland - Vorzeit|Thessalien]]''' in der Nähe des Dorfes Dimini wird eine Siedlung gegründet, die später der spätneolithischen Dimini-Kultur zugeordnet werden wird und der Sesklo-Kultur folgt, die zehn Kilometer westlich von Volos anzutreffen war. Sesklo war der Beginn des keramischen Neolithikums in Griechenland. Zunächst war die hier hergestellte Keramik noch meist monochrom rötlich bis bräunlich bemalt und gut poliert. Einfache Ornamentik, wie Zick-Zack, Wellen und Rhomben, sind bereits bekannt. Die Sesklo-Kultur kennt Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten. Der Ort besitzt mit seinen über 500 Häusern eine beachtliche Größe. Die Lehmziegelbauten waren quadratisch angelegt und besaßen teilweise Pfosten in ihrem Innern. Wahrscheinlich wird die Siedlung durch ein Feuer zerstört. Die auf Sesklo folgende Dimini-Kultur besiedelt den Platz nun wieder. Für die Dimini-Siedlung sind mehrere Ringmauern, die um einen Hügel herum verlaufen, charakteristisch. In den Mauern sind mehrere Zugänge zum Mittelpunkt der Anlage auf der Hügelkuppe ausgelassen. Der Mittelpunkt wird durch einen hofähnlichen Platz markiert, der von kleineren Gebäuden und einem größeren Haus umstellt ist. Die Häuser der Ortschaft liegen nicht nur auf dem Hügel, sondern befinden sich auch verstreut in dessen Umfeld. Auch eine Grabanlage wird in den Hügel hineingebaut. | * Fünf Kilometer südwestlich des heutigen Volos in '''[[Griechenland - Vorzeit|Thessalien]]''' in der Nähe des Dorfes Dimini wird eine Siedlung gegründet, die später der spätneolithischen Dimini-Kultur zugeordnet werden wird und der Sesklo-Kultur folgt, die zehn Kilometer westlich von Volos anzutreffen war. Sesklo war der Beginn des keramischen Neolithikums in Griechenland. Zunächst war die hier hergestellte Keramik noch meist monochrom rötlich bis bräunlich bemalt und gut poliert. Einfache Ornamentik, wie Zick-Zack, Wellen und Rhomben, sind bereits bekannt. Die Sesklo-Kultur kennt Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten. Der Ort besitzt mit seinen über 500 Häusern eine beachtliche Größe. Die Lehmziegelbauten waren quadratisch angelegt und besaßen teilweise Pfosten in ihrem Innern. Wahrscheinlich wird die Siedlung durch ein Feuer zerstört. Die auf Sesklo folgende Dimini-Kultur besiedelt den Platz nun wieder. Für die Dimini-Siedlung sind mehrere Ringmauern, die um einen Hügel herum verlaufen, charakteristisch. In den Mauern sind mehrere Zugänge zum Mittelpunkt der Anlage auf der Hügelkuppe ausgelassen. Der Mittelpunkt wird durch einen hofähnlichen Platz markiert, der von kleineren Gebäuden und einem größeren Haus umstellt ist. Die Häuser der Ortschaft liegen nicht nur auf dem Hügel, sondern befinden sich auch verstreut in dessen Umfeld. Auch eine Grabanlage wird in den Hügel hineingebaut. | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 5000 BC|4700 BC]] '''</center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 5000 BC|4700 BC]] '''</center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| − | Die neolithische Gumelnita-Kultur kommt im Bereich der '''[[Rumänien - Vorzeit|Großen Walachai]]''' (im Anschluss an die Boian-Kultur), in der '''[[Bulgarien - Vorzeit|Dobrudscha]]''' (dem Gebiet der vorherigen Hamangia-Kultur) und im südlichen '''[[ | + | Die neolithische Gumelnita-Kultur kommt im Bereich der '''[[Rumänien - Vorzeit|Großen Walachai]]''' (im Anschluss an die Boian-Kultur), in der '''[[Bulgarien - Vorzeit|Dobrudscha]]''' (dem Gebiet der vorherigen Hamangia-Kultur) und im südlichen '''[[Rumänien - Vorzeit|Bessarabien]]''' auf. Die Gumelnita-Kultur, auch bekannt als Gumelnita-Kodjadermen-Karanovo-VI-Kultur, erhält ihren Namen nach den ersten Funden in der Umgebung des Gumelni?a-Massivs. Charakteristische Merkmale der Gumelnita-Kultur sind die vorherrschende Verwendung von mit Graphit bemalter und gebrannter Keramik, die sogenannte Schwarze Keramik sowie eine spezielle Totenkultur. Die Verstorbenen werden in geduckter Haltung beigesetzt und die Bestattungsstätten befinden sich außerhalb der Wohnsiedlungen in geordneten Feldern. Manche Schädel zeigen nachträglich vorgenommene Einkerbungen. Die Menschen dieser Kulturzeit siedeln häufig auf Hügelkuppen, auf Inseln, in der Nähe von natürlichen Wasserquellen. Sie leben vor allem von Produkten der Landwirtschaft, von der Tierzucht und der Jagd. Ihre flachen Wohnbauten besitzen Böden aus gestampftem Lehm, für die Wände sind eingerammte Holzpfosten mit biegsamen Gerten umflochten und mit Lehm und Stroh ausgefacht. In der Nähe befinden sich Werkstätten, Schlachthöfe, Ställe, Gemeinschaftsräume und Kultstätten. Zwischen den einzelnen Siedlungen findet friedlicher Handel statt. Für die Werkzeuge benutzt man Tierknochen, Horn, bearbeitete Steine, große Beile mit scharfen langen Klingen, Pfeile, Harpunen und Hacken, teilweise werden auch Kupfer und Gold verarbeitet. Aus wenig bekannten Gründen stellen die Menschen der Gumelni?a-Kultur auch anthropomorphe und Statuen in Tiergestalt her, meist aus Lehm geformt oder aus Knochen geschnitzt. Die Analyse der Körpermerkmale ergibt, dass etwa ein Drittel aller menschlichen Statuetten weiblich sind, nur ein Prozent dagegen deutliche männliche Merkmale aufweisen. Der Rest ist dagegen indifferent. Diese Aufteilung legt die Vermutung nahe, dass Frauen in dieser Kulturgesellschaft dominierend sind. <br> |

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 5000 BC|4600 BC]]''' </center> || '''[[Vorderasien]] / [[Nordafrika]] / [[Europa|Südeuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 5000 BC|4600 BC]]''' </center> || '''[[Vorderasien]] / [[Nordafrika]] / [[Europa|Südeuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.187: | Zeile 1.205: | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 4500 BC|4300 BC]]''' </center> || [[Datei:Map Kurgan.jpg|thumb|Ausbreitung der Kurgan-Tradition zwischen 4300 und 3500 BC (Quelle: Wikipedia.de)]]'''[[Europa|Südosteuropa / Mitteleuropa]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 4500 BC|4300 BC]]''' </center> || [[Datei:Map Kurgan.jpg|thumb|Ausbreitung der Kurgan-Tradition zwischen 4300 und 3500 BC (Quelle: Wikipedia.de)]]'''[[Europa|Südosteuropa / Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| − | Im Gebiet des heutigen '''[[ | + | Im Gebiet des heutigen '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]], [[Rumänien - Vorzeit|Südrumänien]]''' und in '''[[Ungarn - Vorzeit|Ostungarn]]''' entstehen Rundhügelgräber, die ein breites Zeugnis für die Wanderungen der Kurganvölker aus den Steppen '''[[Russland - Vorzeit|Südrusslands]]''' ablegen. Im krassen Gegensatz zum ausgeglichenen Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Bestattungen auf den zeitgleichen Friedhöfen des Alten Europa, sind die Kurgangräber fast ausschließlich für männliche Leichname ausgelegt. Während zu dieser Zeit im Alten Europa einfache Erdgruben üblich sind, bedecken die Kurganstämme ihre Gräber mit einem Erd- oder Steinhügel und bestatten darin ausschließlich ihre „Krieger“-Fürsten zusammen mit deren bevorzugtem Kriegswerkzeug, dem Speer, Pfeil und Bogen und Feuersteindolch oder Langmesser. Die Grabfunde enthüllen zwei Charakteristika des indoeuropäischen Weltbildes, wie sie sich in Ostmitteleuropa zum ersten Mal in den beiden Grabstätten '''[[Bulgarien - Vorzeit|Suworowo (Bezirk Warna, Bulgarien)]]''' und '''[[Rumänien - Vorzeit|Casimcea]]''' (Donautal) manifestieren. Die Fundorte bezeugen, dass die sogenannten Kurganvölker das Pferd als heiliges Tier verehren, was sich durchaus mit den vom Permafrost konservierten Hügelgräbern der Skythen am Altai vergleichen lässt, und dass die Frau oder Gefährtin eines Stammeshäuptlings nach dessen Tod geopfert wird. Angebliche Bevölkerungsverschiebungen im alten Mitteleuropa nach Norden und Nordwesten weisen indirekt auf eine Katastrophe von so gewaltigem Ausmaß hin, dass sie nicht mit klimatischen Veränderungen oder Epidemien erklärbar sind, für die ohnehin aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrtausends keinerlei Hinweise vorliegen. Dagegen ist angeblich belegt, dass berittene Krieger in diese Landstriche einfallen, nicht nur durch die Funde von Hügelgräbern, die für einen einzigen Mann angelegt werden, sondern weil zu diesem Zeitpunkt ein ganzer Komplex von gesellschaftlichen Zügen hervortritt, der für die Kurgankultur charakteristisch ist: Höhensiedlungen, Haltung von Pferden, eine auf Weidewirtschaft ausgerichtete Ökonomie, Hinweise auf Gewaltbereitschaft und Patriarchat sowie religiöse Symbole, die auf einen Sonnenkult hinweisen. Radiokarbon-Daten siedeln diese Periode zwischen 4400 und 3900 an. Im Gegensatz zu den massiven, oberirdisch gebauten Langhäusern der vorhergehenden Zeitspanne, entstehen die kleinen Trichterbecherhäuser. Sie enthalten Keramik, die mit Furchenstichtechnik angebrachten Sonnensymbolen, Fischgräten- und Stichmustern verziert sind. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| − | Nach 400 Jahren kommt die neolithische Gumelni?a-Kultur, die im Bereich der '''[[Rumänien - Vorzeit|Großen Walachai]]''' (im Anschluss an die Boian-Kultur), in der '''[[Bulgarien - Vorzeit|Dobrudscha]]''' (dem Gebiet der vorherigen Hamangia-Kultur) und im südlichen '''[[ | + | Nach 400 Jahren kommt die neolithische Gumelni?a-Kultur, die im Bereich der '''[[Rumänien - Vorzeit|Großen Walachai]]''' (im Anschluss an die Boian-Kultur), in der '''[[Bulgarien - Vorzeit|Dobrudscha]]''' (dem Gebiet der vorherigen Hamangia-Kultur) und im südlichen '''[[Rumänien - Vorzeit|Bessarabien]]''' wieder ans Ende ihrer Existenz. Charakteristische Merkmale der Gumelni?a-Kultur waren die vorherrschende Verwendung von mit Graphit bemalter und gebrannter Keramik, die sogenannte Schwarze Keramik sowie eine spezielle Totenkultur. Die Verstorbenen wurden in geduckter Haltung beigesetzt und die Bestattungsstätten befanden sich außerhalb der Wohnsiedlungen in geordneten Feldern. Die Menschen dieser Kulturzeit siedelten häufig auf Hügelkuppen, auf Inseln, in der Nähe von natürlichen Wasserquellen. Sie lebten vor allem von Produkten der Landwirtschaft, von der Tierzucht und der Jagd. Ihre flachen Wohnbauten besaßen Böden aus gestampftem Lehm, für die Wände sind eingerammte Holzpfosten mit biegsamen Gerten umflochten und mit Lehm und Stroh ausgefacht. In der Nähe befanden sich Werkstätten, Schlachthöfe, Ställe, Gemeinschaftsräume und Kultstätten. Zwischen den einzelnen Siedlungen fand ein friedlicher Handel statt. Für die Werkzeuge benutzte man Tierknochen, Horn, bearbeitete Steine, große Beile mit scharfen langen Klingen, Pfeile, Harpunen und Hacken, teilweise wurden auch Kupfer und Gold verarbeitet. Offenbar waren die Frauen in dieser Kulturgesellschaft dominierend. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.223: | Zeile 1.241: | ||

* Die Insel Thera (heute Santorin) wird von '''[[Kreta - Vorzeit|Kreta]]''' aus besiedelt. | * Die Insel Thera (heute Santorin) wird von '''[[Kreta - Vorzeit|Kreta]]''' aus besiedelt. | ||

---- | ---- | ||

| − | '''[[ | + | '''[[Königreich Ägypten 4000 BC|Königreich Ägypten]] / [[Griechenland - Vorzeit|Hellas]]''' <br> |

Sowohl in Ägypten als auch in Griechenland kommt der religiöse Ritus der Beschneidung von Jungen auf. <br> | Sowohl in Ägypten als auch in Griechenland kommt der religiöse Ritus der Beschneidung von Jungen auf. <br> | ||

---- | ---- | ||

| Zeile 1.251: | Zeile 1.269: | ||

* Im Gebiet des heutigen Sligo wird auf einem Grab eine Sternwarte errichtet, die sowohl den Lauf der Sonne als auch des Mondes anzeigt. | * Im Gebiet des heutigen Sligo wird auf einem Grab eine Sternwarte errichtet, die sowohl den Lauf der Sonne als auch des Mondes anzeigt. | ||

---- | ---- | ||

| − | '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]] / [[Orkney - Vorzeit|Orkney]] | + | '''[[Großbritannien - Vorzeit|Britannien]] / [[Orkney - Vorzeit|Orkney]]''' <br> |

Die Orkney-Inseln werden besiedelt. <br> | Die Orkney-Inseln werden besiedelt. <br> | ||

---- | ---- | ||

| Zeile 1.258: | Zeile 1.276: | ||

---- | ---- | ||

'''[[Skandinavien|Dänemark / Südschweden]]''' <br> | '''[[Skandinavien|Dänemark / Südschweden]]''' <br> | ||

| − | Im Gebiet des heutigen '''[[ | + | Im Gebiet des heutigen '''[[Skandinavien|Dänemark]]''' und '''[[Skandinavien|Südschweden]]''' beginnt die Jungsteinzeit. Diese Periode ist auch bekannt unter der Bezeichnung „Bondestenalter“ (Bauernsteinzeit), weil die Menschen das Land kultivieren und Vieh halten. Immer mehr Menschen wandern vom Süden her nach Norden; sie kommen aus einem Gebiet, wo die Menschen schon längere Zeit Bauern sind. <br> |

---- | ---- | ||

'''[[Skandinavien]]''' <br> | '''[[Skandinavien]]''' <br> | ||

| Zeile 1.270: | Zeile 1.288: | ||

Die vor fast 1000 Jahren im Gebiet des heutigen '''[[Österreich - Vorzeit|Österreich]], [[Tschechien - Vorzeit|Mähren]], [[Kroatien - Vorzeit|Kroatien]], [[Polen - Vorzeit|Polen]], [[Ungarn - Vorzeit|Zentralungarn]]''' und '''[[Deutschland - Vorzeit|Bayern]]''' aufgekommene Lengyel-Kultur endet. Diese Kultur ist ein Komplex, der andere architektonische, technische und künstlerische Traditionen hervorbringt. Die Siedlungen sind von breiten Spitzgräben umgeben. Die typischen bemalten birnenförmigen Gefäße und Fußschalen weisen Ähnlichkeiten mit denen der Danilo-Hvar Kultur und der Butmir-Kultur auf. Ihre Entstehung im Kerngebiet der Starcevo-Kultur in '''[[Kroatien - Vorzeit|Slawonien]]''', Srem (Sirmien) und Südungarn ist auf verstärkten Austausch mit dem Westen, mit '''[[Bosnien und Herzegowina - Vorzeit|Bosnien]]''' und '''[[Kroatien - Vorzeit|Dalmatien]]''' an der Adriaküste zurückzuführen. Vom frühen 5. Jahrtausend unterscheidet sich die Bevölkerung westlich und nördlich der mittleren Donau deutlich durch einen eigenen Kunststil. Die Keramikphasen der Lengyel-Kultur werden unterteilt in a) polychrom, b) bichrom und c) unbemalt. Diese Kultur setzt die für danubische Kulturen übliche Herstellung von Figurinen fort und erreicht dabei eine besondere Vielfalt. <br> | Die vor fast 1000 Jahren im Gebiet des heutigen '''[[Österreich - Vorzeit|Österreich]], [[Tschechien - Vorzeit|Mähren]], [[Kroatien - Vorzeit|Kroatien]], [[Polen - Vorzeit|Polen]], [[Ungarn - Vorzeit|Zentralungarn]]''' und '''[[Deutschland - Vorzeit|Bayern]]''' aufgekommene Lengyel-Kultur endet. Diese Kultur ist ein Komplex, der andere architektonische, technische und künstlerische Traditionen hervorbringt. Die Siedlungen sind von breiten Spitzgräben umgeben. Die typischen bemalten birnenförmigen Gefäße und Fußschalen weisen Ähnlichkeiten mit denen der Danilo-Hvar Kultur und der Butmir-Kultur auf. Ihre Entstehung im Kerngebiet der Starcevo-Kultur in '''[[Kroatien - Vorzeit|Slawonien]]''', Srem (Sirmien) und Südungarn ist auf verstärkten Austausch mit dem Westen, mit '''[[Bosnien und Herzegowina - Vorzeit|Bosnien]]''' und '''[[Kroatien - Vorzeit|Dalmatien]]''' an der Adriaküste zurückzuführen. Vom frühen 5. Jahrtausend unterscheidet sich die Bevölkerung westlich und nördlich der mittleren Donau deutlich durch einen eigenen Kunststil. Die Keramikphasen der Lengyel-Kultur werden unterteilt in a) polychrom, b) bichrom und c) unbemalt. Diese Kultur setzt die für danubische Kulturen übliche Herstellung von Figurinen fort und erreicht dabei eine besondere Vielfalt. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Chronik 4000 BC|3911 BC]]''' </center> || '''[[Europa|Voralpenland]]''' <br> | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 4000 BC|3911 BC]]''' </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Europa|Voralpenland]]''' <br> |

In der Gegend des heutigen Hornstaad am Untersee (bei Unteruhldingen in '''[[Deutschland - Vorzeit|Baden]]''') entstehen jungsteinzeitliche Pfahlbauten am Bodensee. Das später so benannte Hornstaadhaus ist ein einräumiges Haus mit lehmbeworfenen Flecht- und Prügelwände in Firstsäulenbauweise mit abgehobenem Prügelfußboden. Die Dachdeckung besteht aus Rohrglanzgras. Die Bindung geschieht durch Hanf- und Flachsseile. Der Wandbewurf der Häuser besteht aus einer Mischung von Lehm, Sand und Wasser, der Bodenestrich aus Seekreide, Sand, Lehm und Wasser. Das Haus ist 3,75 bis 4,10 Meter breit und 5,70 bis 6,30 Meter lang (Pfostenstellung), die Höhe über dem Grund 1,58 bis 2,14 Meter. <br> | In der Gegend des heutigen Hornstaad am Untersee (bei Unteruhldingen in '''[[Deutschland - Vorzeit|Baden]]''') entstehen jungsteinzeitliche Pfahlbauten am Bodensee. Das später so benannte Hornstaadhaus ist ein einräumiges Haus mit lehmbeworfenen Flecht- und Prügelwände in Firstsäulenbauweise mit abgehobenem Prügelfußboden. Die Dachdeckung besteht aus Rohrglanzgras. Die Bindung geschieht durch Hanf- und Flachsseile. Der Wandbewurf der Häuser besteht aus einer Mischung von Lehm, Sand und Wasser, der Bodenestrich aus Seekreide, Sand, Lehm und Wasser. Das Haus ist 3,75 bis 4,10 Meter breit und 5,70 bis 6,30 Meter lang (Pfostenstellung), die Höhe über dem Grund 1,58 bis 2,14 Meter. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| Zeile 1.281: | Zeile 1.299: | ||

'''[[Europa|Südosteuropa]] | '''[[Europa|Südosteuropa]] | ||

* Die Völker der sogenannten Kurgan-II-Gruppe, die ihren Ursprüng nördlich des '''[[Ukraine - Vorzeit|Schwarzen Meeres]]''' haben, wo sie ihre Herden auf weiten Steppen weiden, ziehen wegen ihrer großen Herden, die in der einsetzenden Dürre nicht überleben können, nach Westen, Nordwesten, Norden und Südosten. Fast die ganze Balkanhalbinsel und die Gebiete des heutigen '''[[Ungarn - Vorzeit|Ungarn]], [[Österreich - Vorzeit|Österreich]], [[Deutschland - Vorzeit|Ostdeutschlands]]''' bis zur Elbe, '''[[Polen - Vorzeit|Polen]]''' und das mittlere '''[[Russland - Vorzeit|Russland]]''', aber auch das Gebiet nördlich des Kaukasus, werden von indoeuropäischen Gruppen besiedelt. Die russische Archäologie bezeichnet Kurgan II als „Michajlowka I“ oder „Maikop-Kultur“. Die vor 1000 Jahren neben der Dnepr-Don-Kultur nördlich des Asowschen Meeres zwischen den Flüssen Dnepr und Don entstandene Sredny-Stog-Kultur, eine nordpontische neolithisch-chalkolithische archäologische Kultur, verschwindet wieder. Der Name stammt von jenem ukrainischen Dorf, in dem die Kultur zuerst lokalisiert wurde. Eine der bekanntesten mit dieser Kultur verbunden Siedlungen ist Derijiwka am Dnjepr. Die Kultur gehört ebenfalls zu den Kurgankulturen. Die Verstorbenen liegen auf dem Rücken mit angezogenen Beinen und manchmal mit Ocker bestreut. Schnurverzierte Tonware und Steinaxtformen, die möglicherweise mit den Indoeuropäern nach Westen gelangen, treten in der Endphase auf. | * Die Völker der sogenannten Kurgan-II-Gruppe, die ihren Ursprüng nördlich des '''[[Ukraine - Vorzeit|Schwarzen Meeres]]''' haben, wo sie ihre Herden auf weiten Steppen weiden, ziehen wegen ihrer großen Herden, die in der einsetzenden Dürre nicht überleben können, nach Westen, Nordwesten, Norden und Südosten. Fast die ganze Balkanhalbinsel und die Gebiete des heutigen '''[[Ungarn - Vorzeit|Ungarn]], [[Österreich - Vorzeit|Österreich]], [[Deutschland - Vorzeit|Ostdeutschlands]]''' bis zur Elbe, '''[[Polen - Vorzeit|Polen]]''' und das mittlere '''[[Russland - Vorzeit|Russland]]''', aber auch das Gebiet nördlich des Kaukasus, werden von indoeuropäischen Gruppen besiedelt. Die russische Archäologie bezeichnet Kurgan II als „Michajlowka I“ oder „Maikop-Kultur“. Die vor 1000 Jahren neben der Dnepr-Don-Kultur nördlich des Asowschen Meeres zwischen den Flüssen Dnepr und Don entstandene Sredny-Stog-Kultur, eine nordpontische neolithisch-chalkolithische archäologische Kultur, verschwindet wieder. Der Name stammt von jenem ukrainischen Dorf, in dem die Kultur zuerst lokalisiert wurde. Eine der bekanntesten mit dieser Kultur verbunden Siedlungen ist Derijiwka am Dnjepr. Die Kultur gehört ebenfalls zu den Kurgankulturen. Die Verstorbenen liegen auf dem Rücken mit angezogenen Beinen und manchmal mit Ocker bestreut. Schnurverzierte Tonware und Steinaxtformen, die möglicherweise mit den Indoeuropäern nach Westen gelangen, treten in der Endphase auf. | ||

| − | * Die 1500 Jahre zuvor in Südosteuropa begonnene Cucuteni-Kultur beendet ihre Existenz. Die Cucuteni-Kultur wurde im Gebiet des heutigen '''[[Ukraine - Vorzeit|Bessarabien]], [[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' und '''[[ | + | * Die 1500 Jahre zuvor in Südosteuropa begonnene Cucuteni-Kultur beendet ihre Existenz. Die Cucuteni-Kultur wurde im Gebiet des heutigen '''[[Ukraine - Vorzeit|Bessarabien]], [[Rumänien - Vorzeit|Rumänien]]''' und '''[[Rumänien - Vorzeit|Moldawien]]''' zwischen Pruth und Dnister bis zum Dnepr-Gebiet lokalisiert. Die Tripolje-Kultur (A, B und C) ist östlich davon, in der '''[[Ukraine - Vorzeit|Ukraine]]''' zu finden. Die Siedlungen sind planmäßig in konzentrischen Ringen oder als von Gräben umgebene Häuser-Gruppen auf künstlichen Terrassen angelegt. Einige Cucuteni-Siedlungen erreichen beachtliche Größe und mit 2000 Häusern auf rund 350 ha fast stadtartiges Ausmaß. Die bis zu 20 Meter langen und bis zu sechs Meter breiten Häuser waren in drei oder vier Räume unterteilt. In der Spätzeit gab es in den Siedlungen auch einzelne, in größeren Siedlungen auch mehrere zweistöckige Häuser. Tonmodelle von Häusern könnten auf tempelartige Funktion deuten. Die schwarz-weiß-rote Keramik der Cucuteni-Kultur ist für diese Periode einmalig. Sie setzt mit ihren Spiralmotiven bandkeramische Formen fort. Typisch sind auch fernglasartige Doppelgefäße. Die plastische Kunst ist stark stilisiert. Sie stellt zumeist Frauen dar und ähnelt in der Spätphase etwas der Kykladen-Kunst. Über 30 % der Plastik besteht aus teils stark stilisierten zoomorphen (tierförmigen) Figuren. |

---- | ---- | ||

'''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | '''[[Europa|Mitteleuropa]]''' <br> | ||

| Zeile 1.300: | Zeile 1.318: | ||

In der Gegend des heutigen Arbon im '''[[Schweiz - Vorzeit|Kanton Thurgau]]''' (bei Zürich) entstehen zweischiffige Pfahlbauten mit einer Länge von acht Metern und einer Breite von vier Metern. Das Besondere an ihnen ist die Verwendung von bis zu 2,10 Meter langen Weißtannenschindeln, die sowohl für die Dachdeckung als auch für die Wände Verwendung finden. <br> | In der Gegend des heutigen Arbon im '''[[Schweiz - Vorzeit|Kanton Thurgau]]''' (bei Zürich) entstehen zweischiffige Pfahlbauten mit einer Länge von acht Metern und einer Breite von vier Metern. Das Besondere an ihnen ist die Verwendung von bis zu 2,10 Meter langen Weißtannenschindeln, die sowohl für die Dachdeckung als auch für die Wände Verwendung finden. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

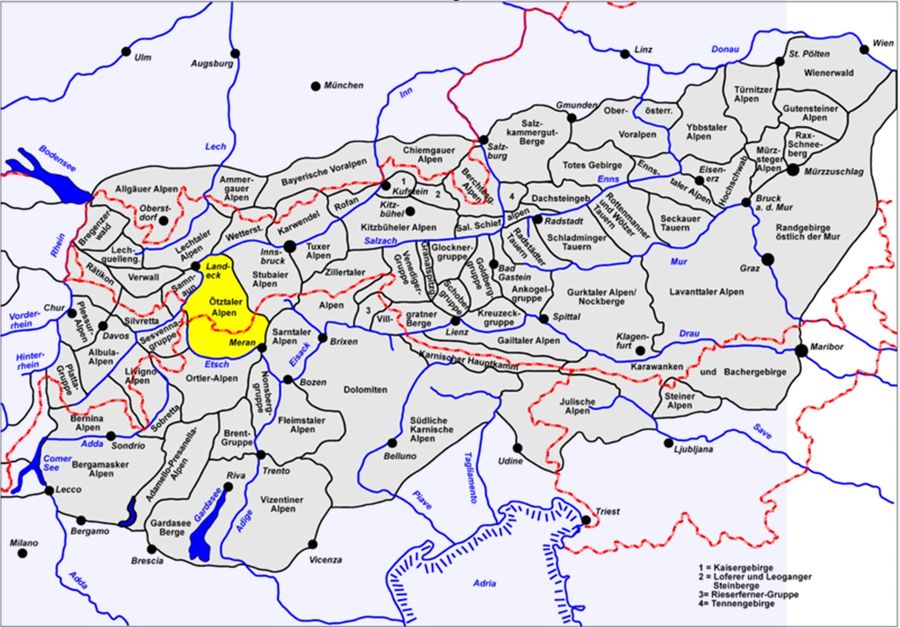

| − | | <center>'''[[Chronik 3500 BC|3340 BC]] '''</center> || '''[[Europa|Alpen]]''' <br> | + | | <center>'''[[Chronik 3500 BC|3340 BC]] '''</center> || [[Datei:Ötzi.jpg|thumb|150px|'''''Ötzi''''']] '''[[Europa|Alpen]]''' <br> |

| − | Der Mann vom Hauslabjoch, allgemein bekannt als Ötzi, lebt am '''[[Italien - Vorzeit|Similaun-Gletscher]]''' in dem Teil der Alpen, der heute italienisch ist. Seine Tattoos sind die ältesten, die jemals gefunden werden, da von ihm infolge des Eingeschlossen-seins im Eis keine Verwesung der Haut eingetreten ist. Der Todeszeitpunkt „Ötzis“ wird zwischen 3359 und 3105 BC datiert. Um seinen rechten Fußknöchel existiert eine Tätowierung in Form eines Kreuzes. Aufgrund einiger Punktierungen an klassischen Akupunkturpunkten wird über eine therapeutische Funktion der Tätowierungen spekuliert. Drei im Jahre 2001 a.D. beschriebene Gallensteine deuten auf einen erhöhten Cholesterinspiegel des Gletschermannes, was in Verbindung mit der bereits vor Jahren diagnostizierten Arteriosklerose zu einer neuen Interpretation seiner Ernährung führt. Während der starke Zahnabrieb noch als Beleg für eine überwiegend vegetarische Ernährung gesehen wurde, wird jetzt Fleisch als wesentliche Nahrungsquelle gesehen. Aus der DNA-Analyse ergeben sich jedoch auch Anhaltspunkte für eine erbliche Komponente der Arterienerkrankung. Der linke Oberarmknochen wird während der Bergung im vereisten Gelände gebrochen. Wie erst pathologische Untersuchungen im Jahre 2011 zeigten, ist dies auch mit dem rechten Oberarm bei der Bergung der Leiche geschehen. 2012 gelingt mittels Rasterkraftmikroskop und Raman-Spektroskopie der Nachweis roter Blutkörperchen in einer Pfeilwunde am Rücken. Eine weitere Untersuchung seiner DNA ergibt, dass er einer Haplogruppe K 1 angehört, von der im 21. Jahrhundert keine Überlebenden bekannt sind. Jedoch existieren Vertreter einer übergeordneten Haplogruppe, die im 21. Jahrhundert sowohl in Gotland und in Südschweden als auch in Bulgarien leben. Im Jahre 2011 werden erste Ergebnisse der Untersuchung des Genoms bekannt. So wird das Gen für braune Augen identifiziert. Seine Y-Chromosomen gehören zur Haplogruppe G2a4, die heute praktisch nur in der relativ isoliert gebliebenen Bevölkerung von Sardinien enthalten ist. Das bedeutet, dass auf Sardinien am stärksten die Gene einer neolithischen Urbevölkerung erhalten sind und nicht, dass damit ein Hinweis auf eine Abstammung Ötzis aus Sardinien naheliegen würde. Der Eismann ist Träger der Blutgruppe 0, ist laktose-intolerant und leidet an Borreliose, einer durch Zecken übertragenen Krankheit. Mindestens etwa 24 Stunden vor der Pfeilattacke | + | Der Mann vom Hauslabjoch, allgemein bekannt als Ötzi, lebt am '''[[Italien - Vorzeit|Similaun-Gletscher]]''' in dem Teil der Alpen, der heute italienisch ist. Seine Tattoos sind die ältesten, die jemals gefunden werden, da von ihm infolge des Eingeschlossen-seins im Eis keine Verwesung der Haut eingetreten ist. Der Todeszeitpunkt „Ötzis“ wird zwischen 3359 und 3105 BC datiert. Um seinen rechten Fußknöchel existiert eine Tätowierung in Form eines Kreuzes. Aufgrund einiger Punktierungen an klassischen Akupunkturpunkten wird über eine therapeutische Funktion der Tätowierungen spekuliert. Drei im Jahre 2001 a.D. beschriebene Gallensteine deuten auf einen erhöhten Cholesterinspiegel des Gletschermannes, was in Verbindung mit der bereits vor Jahren diagnostizierten Arteriosklerose zu einer neuen Interpretation seiner Ernährung führt. Während der starke Zahnabrieb noch als Beleg für eine überwiegend vegetarische Ernährung gesehen wurde, wird jetzt Fleisch als wesentliche Nahrungsquelle gesehen. Aus der DNA-Analyse ergeben sich jedoch auch Anhaltspunkte für eine erbliche Komponente der Arterienerkrankung. Der linke Oberarmknochen wird während der Bergung im vereisten Gelände gebrochen. Wie erst pathologische Untersuchungen im Jahre 2011 zeigten, ist dies auch mit dem rechten Oberarm bei der Bergung der Leiche geschehen. 2012 gelingt mittels Rasterkraftmikroskop und Raman-Spektroskopie der Nachweis roter Blutkörperchen in einer Pfeilwunde am Rücken. Eine weitere Untersuchung seiner DNA ergibt, dass er einer Haplogruppe K 1 angehört, von der im 21. Jahrhundert keine Überlebenden bekannt sind. Jedoch existieren Vertreter einer übergeordneten Haplogruppe, die im 21. Jahrhundert sowohl in Gotland und in Südschweden als auch in Bulgarien leben. Im Jahre 2011 werden erste Ergebnisse der Untersuchung des Genoms bekannt. So wird das Gen für braune Augen identifiziert. Seine Y-Chromosomen gehören zur Haplogruppe G2a4, die heute praktisch nur in der relativ isoliert gebliebenen Bevölkerung von Sardinien enthalten ist. Das bedeutet, dass auf Sardinien am stärksten die Gene einer neolithischen Urbevölkerung erhalten sind und nicht, dass damit ein Hinweis auf eine Abstammung Ötzis aus Sardinien naheliegen würde. Der Eismann ist Träger der Blutgruppe 0, ist laktose-intolerant und leidet an Borreliose, einer durch Zecken übertragenen Krankheit. Mindestens etwa 24 Stunden vor der Pfeilattacke ist Ötzi in einen Nahkampf verwickelt, bei dem er eine Kopfwunde erleidet, an der er möglicherweise stirbt. Von dem Nahkampf zeugen Schnittverletzungen am linken Arm und den Händen sowie Kratzspuren auf dem gesamten Körper, besonders am Rücken. Ein Bozener Pathologen-Team um Eduard Egarter-Vigl war bereits 2005 zu dem Schluss gekommen, dass dieser Pfeil das linke Schulterblatt durchschlagen und die Hauptschlagader getroffen hatte, die den Arm versorgt, was ohne die anderen Verletzungen wahrscheinlich noch an diesem Tag zum Tode geführt hätte. Im Sommer 2011 wird bekannt, dass Ötzi noch rund eine Stunde vor seinem Tod eine Rast einlegt und ein ausgiebiges Mahl zu sich nimmt, wozu auch Alpensteinbock-Fleisch gehört. Botaniker der Universität Innsbruck finden außerdem zahlreiche Pollen der Hopfenbuche in Ötzis Magen, was darauf schließen lässt, dass Ötzi im Frühjahr stirbt. Im Jahre 2007 wird ein schlüssiges Szenario von Ötzis Tod publiziert, das einen Mord durch eine Pfeilattacke sehr wahrscheinlich macht. Die Pfeilspitze wird erst im Jahre 2001 durch neue Röntgenaufnahmen entdeckt. Sie unterscheidet sich von Ötzis eigenen Pfeilspitzen in Material (lessinischer Feuerstein) und Machart, stammt also mit hoher Wahrscheinlichkeit von seinem Verfolger. Der Angreifer schießt den Pfeil in den Rücken des Gletschermannes, als dieser möglicherweise noch rastet. Die Pfeilspitze schlägt beim Eindringen in den Körper ein etwa zwei Zentimeter großes Loch in das linke Schulterblatt. Mit Hilfe einer „Multislice-Computertomographie“ kann eine Verletzung der rückseitigen Wand der linken schulternahen Unterschlüsselbeinarterie (Arteria subclavia) nachgewiesen werden. Auf den CT-Bildern ist in den umliegenden Geweben ein großer Bluterguss erkennbar. "Ötzi" ist möglicherweise mit 45 oder 46 Jahren gestorben; mehrere seiner erlittenen Verletzungen hätten bereits allein zu seinem frühen Tod geführt. <br> |

| + | [[Datei:Map Ötztaler Alpen.jpg|900px]] <br> | ||

| + | Neben der Leiche werden später außer Bekleidungsresten auch zahlreiche Alltags- und Gebrauchsgegenstände aus dieser Epoche gefunden: Die längs gestreifte Jacke ist aus braunem und weißem Ziegenfell angefertigt worden. Die Hosen ähneln den Beinlingen der nordamerikanischen Indianer, bestehen auch aus Ziegenfell und waren an einem Gürtel aus Kalbsleder befestigt. Der Lendenschurz reicht etwa bis zur Kniehöhe. Bei den Schuhen ist die Sohle aus Braunbärenleder, das Oberteil aus Hirschleder. In den Schuhen dient eine Grasschicht der Wärmedämmung und Polsterung. Als Kopfbedeckung trägt Ötzi eine Bärenfellmütze. Außerdem wird noch ein etwa 25 cm² großer Grasfetzen aus geflochtenem Pfeifengras gefunden, den man als Teil eines Umhangs oder einer Liegematte deutet. Das mitgeführte Kupferbeil ist vollständig erhalten. Die Klinge besteht zu 99 % aus Kupfer, welches laut Analysen aus dem Salzburger Land stammt. Während kupferne Beilklingen aus diesem Jahrtausend bekannt sind, ist Ötzis Beil das einzige, das geschäftet erhalten ist. Mit diesem Beil war es ihm möglich, Bäume zu fällen. Ötzi könnte ein angesehener Mann gewesen sein, da Kupfer zu dieser Zeit sehr wertvoll war. Mit dem Beil ist auch der noch nicht vollständig fertiggestellte Bogen aus Eibenholz bearbeitet worden. Er ist 1,80 m lang. Neue Untersuchungen gehen davon aus, dass der Bogen durchaus fertiggestellt gewesen sein kann, weil sich zeigt, dass er stehende Ringe aufweist (Jahrringe verlaufen in Schussrichtung). Damit ist auch die Frage obsolet, ob ein rein aus Eiben-Kernholz gefertigter Bogen überhaupt schießtauglich ist, da das bei stehenden Ringen durchaus der Fall sein kann. Was dennoch merkwürdig ist, ist das Fehlen von Sehnennocken. Zwei eng geknotete Sehnenohren könnten jedoch das Einschnitzen von Nockenkerben erübrigt haben. Die Schäfte der Pfeile sind aus Holz des Wolligen Schneeballs gefertigt. Als Spitzen dienen Feuersteine; sie werden mit Pflanzenfasern und Birkenteer befestigt. Wie Experimente mit nachgebauten Bögen und Pfeilen ergaben, hatten diese als tödliche Waffen eine Reichweite von 30 bis 50 Metern. Ein Dolch mit einer Feuersteinspitze und einem Griff aus Eschenholz gehörte ebenfalls zur Ausrüstung. Weiterhin finden sich die Reste einer Kraxe und eines Gefäßes aus Birkenrinde, das wohl als Glutbehälter gedient hatte. Ferner entdeckt man in einer kleinen Ledertasche neben einer Ahle aus Knochen auch Feuersteinklingen und einen Retuschierstift zu deren Schärfung. Die Feuersteine stammen von den Monti Lessini. Der ebenfalls enthaltene Zunder und Spuren von Pyrit weisen auf deren Gebrauch als Feuerzeug hin. Die mitgeführten Birkenporlinge dienten vermutlich als Heilmittel. Unklar ist die Funktion einer gelochten Steinscheibe, die vielleicht als Amulett diente. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| <center>'''[[Chronik 3500 BC|3300 BC]]'''</center> || '''[[Asien]] / [[Europa|Nordeuropa]] / [[Nordamerika]] / [[Indigene Völker des nördlichen Polarkreises]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 3500 BC|3300 BC]]'''</center> || '''[[Asien]] / [[Europa|Nordeuropa]] / [[Nordamerika]] / [[Indigene Völker des nördlichen Polarkreises]]''' <br> | ||

Nach 8500 BC und 6100 BC ereignet sich ein neuer Kälteeinbruch in der nördlichen Hemisphäre. <br> | Nach 8500 BC und 6100 BC ereignet sich ein neuer Kälteeinbruch in der nördlichen Hemisphäre. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> | ||

| + | Im Nordwesten des Schwarzen Meeres zwischen dem heutigen Odessa und der Donaumündung beginnt die Usatovo-Kultur, die eine Ausprägung der Kurgan-Kultur ist. Die namengebende Ausgrabung liegt im heutigen Usatovo am Nordwestrand Odessas. Die Usatovo-Kultur unterscheidet zwei Grabsitten. Anzeichen der vormaligen Tripol'e-Kulturen finden sich in für diese relativ neuartigen Körperbestattungen in Friedhöfen. Hier finden sich keine Waffenbeigaben, dafür weibliche Figurinen. Demgegenüber bestatten die neuen Herrscher der Steppe in reich ausgestatteten Kurganen, vor allem auch mit Waffenbeigaben, wie Bronzedolchen und Äxten. Eine typische Beigabe sind auch die in den Steppenkulturen verbreiteten Stelen. Es findet sich sowohl Keramik im reich bebänderten, hochgebrannten Tripol'e-Stil, als auch schlichte Steppen-Keramik mit Schnurverzierung. Nur in Kurgan-Gräbern befinden sich sogar Prestige-Keramik der Maikop-Kultur vom Nordostrand des Schwarzen Meeres. Dagegen findet sich Cernavoda-Keramik nur bis ca. 2 %, und nie in Gräbern. Nicht nur die Maikop-Keramik deutet auf Fernhandel über das gesamte Schwarze Meer. Funde einfacher Glasperlen weisen auf Fernhandel mit dem ägäischen Raum. Alle bekannten Usatovo-Siedlungen liegen an Flussmündungen. In Usatovo selbst finden sich die ersten Hinweise auf Getreideanbau (häufig Hirse und Hafer, daneben Emmer, Weichweizen, Gerste, sowie Erbsen) dieser Gegend. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Skandinavien]]''' <br> | ||

| + | Im heutigen Süden Norwegens entstehen Megalithgräber, was ein Hinweis darauf ist, dass sich in dieser Zeit bereits soziale Unterschiede innerhalb der Bevölkerung herausbilden. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| − | | <center>'''[[Chronik 3500 BC|3200 BC]] '''</center> || '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' [[Datei:Grabhügel bei Knowth.jpg|thumb|Grabhügel bei Knowth (Quelle: Oteriwutaban)]] <br> | + | | <center>'''[[Chronik 3500 BC|3200 BC]] '''</center> || '''[[Europa|Südosteuropa]]''' <br> |

| + | Nach etwa 100 Jahren endet die Existenz der Usatovo-Kultur, die im Nordwesten des Schwarzen Meeres zwischen dem heutigen Odessa und der Donaumündung zu finden ist. Der Wissenschaftler Anthony stellt die These auf, dass die Nachkommen der Usatovo-Kultur nun in das Gebiet des heutigen Polen wandern und dort die Keimzelle der Prä-Germanen bilden. Diese These wird nicht von allen Experten unterstützt. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Sardinien - Vorzeit|Sardinien]]''' <br> | ||

| + | 600 Jahre nach Beginn der Bonuighinu-Kultur auf Sardinien, bei der anfangs die Menschen noch in Grotten lebten, leben diese Menschen nunmehr in Hütten und Dörfern. Offenbar beten sie zu einer weiblichen Gottheit. Die Kultur von San Michele di Ozieri kommt vom Osten her auf. Die Menschen dieser Kultur leben nahezu alle in Dörfern. Sie erbauen ihre Häuser mit einem Fundament aus Stein und eine Struktur aus Holz und Zweigen. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Skandinavien]]''' <br> | ||

| + | Aus dem baltischen Raum sickern Vertreter der sogenannten Streitaxtkultur in Finnland ein, die eine frühe indogermanische Sprache sprechen und sich allmählich mit der finno-ugrisch sprechenden Bevölkerung vermischen und auch deren Sprache annehmen, woraus schließlich die Kiukainen-Kultur als letzte steinzeitliche Kultur in Finnland hervorgeht. Der sprachliche Einfluss der Zuwanderer der Streitaxtkultur ist mitverantwortlich für die Herausbildung des Unterschiedes zwischen der stammfinnischen Sprache im Küstengebiet und der samischen Sprache im Binnenland. <br> | ||

| + | ---- | ||

| + | '''[[Irland - Vorzeit|Irland]]''' [[Datei:Grabhügel bei Knowth.jpg|thumb|Grabhügel bei Knowth (Quelle: Oteriwutaban)]] <br> | ||

In Irland entstehen megalithische Anlagen wie „court tombs“ (Monumente, die durch einen Hof [„Creevykeel“] gekennzeichnet sind), „passage tombs“ (Ganggräber), „portal tombs“ (Dolmen) und „wedge tombs“ (keilförmige Grabanlagen). Die größte Ansammlung mit einem Haupthügel und rund 20 kleineren Satellitenanlagen, von denen heute 17 erhalten sind, entsteht bei Cnobha (Knowth). Die Satellitengräber umgeben den Haupthügel kreisförmig. Einige findet man auch in größerer Entfernung. Acht der Satellitenanlagen haben eine unbestimmte und sechs eine Kreuzkammer. Der ovale Haupthügel hat einen Durchmesser von 80 bzw. 95 Metern und ist bei einem Umfang von 275 Metern fast 10 Meter hoch. Insgesamt werden auf der Anlage 261 Großsteine postiert. <br> | In Irland entstehen megalithische Anlagen wie „court tombs“ (Monumente, die durch einen Hof [„Creevykeel“] gekennzeichnet sind), „passage tombs“ (Ganggräber), „portal tombs“ (Dolmen) und „wedge tombs“ (keilförmige Grabanlagen). Die größte Ansammlung mit einem Haupthügel und rund 20 kleineren Satellitenanlagen, von denen heute 17 erhalten sind, entsteht bei Cnobha (Knowth). Die Satellitengräber umgeben den Haupthügel kreisförmig. Einige findet man auch in größerer Entfernung. Acht der Satellitenanlagen haben eine unbestimmte und sechs eine Kreuzkammer. Der ovale Haupthügel hat einen Durchmesser von 80 bzw. 95 Metern und ist bei einem Umfang von 275 Metern fast 10 Meter hoch. Insgesamt werden auf der Anlage 261 Großsteine postiert. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||

| Zeile 1.312: | Zeile 1.347: | ||

Bau des Ganggrabes von Sí an Bhrú (Newgrange). Die Anlage hat einen Durchmesser von gut 70 m. Der Hügel besteht überwiegend aus Stein und Grassoden, von einem fixierenden Steinring begrenzt, der nach Meinung der Wissenschaftler ursprünglich eine drei Meter hohe Mauer aus Granit und an der Zugangseite aus weißem Quarzit trägt. Ein etwa 22 m langer Gang unter dem Hügel endet in einer kreuzförmigen Grabkammer. Sie hat ein etwa sieben Meter hohes Kraggewölbe und ist immer noch wasserdicht. In einer der drei Nischen der Kammer findet sich ein großer verzierter Altarblock mit einer seichten Mulde. Auf ihm fanden sich verbrannte menschliche Knochen. An etwa 13 Tagen jedes Jahres dringt um die Wintersonnenwende bei Sonnenaufgang ein Lichtstrahl durch eine Öffnung über dem Eingang für etwa 15 Minuten in den Gang und die Kammer. Weil die Erdachse im Verlauf der Tausende von Jahre wegen der Präzession pendelt, ist der Lichtstrahl heute etwas schwächer als zur Bauzeit und erreicht nicht mehr die hintere Platte der inneren Kammer, sondern endet einen Meter vorher. Insgesamt werden auf der Anlage 106 Steine postiert; sie ist damit kleiner als Cnobha (Knowth), die 50 Jahre früher mit 261 Steinen fertig gestellt wurde und nur einige Hundert Meter entfernt liegt.Der Name „Newgrange“ geht darauf zurück, dass die Umgebung im Jahr 1142 a.d. Teil der Ländereien der Mellifont Abbey wird. So entstand die Bezeichnung „new grange“ („neues Gehöft“). Auf Irisch wird die Gegend als Brú na Bóinne „Herberge/Wohnstatt am (Fluss) Boyne“ oder ursprünglich wohl „Wohnstatt der (Göttin) Bóinn“ bezeichnet. <br> | Bau des Ganggrabes von Sí an Bhrú (Newgrange). Die Anlage hat einen Durchmesser von gut 70 m. Der Hügel besteht überwiegend aus Stein und Grassoden, von einem fixierenden Steinring begrenzt, der nach Meinung der Wissenschaftler ursprünglich eine drei Meter hohe Mauer aus Granit und an der Zugangseite aus weißem Quarzit trägt. Ein etwa 22 m langer Gang unter dem Hügel endet in einer kreuzförmigen Grabkammer. Sie hat ein etwa sieben Meter hohes Kraggewölbe und ist immer noch wasserdicht. In einer der drei Nischen der Kammer findet sich ein großer verzierter Altarblock mit einer seichten Mulde. Auf ihm fanden sich verbrannte menschliche Knochen. An etwa 13 Tagen jedes Jahres dringt um die Wintersonnenwende bei Sonnenaufgang ein Lichtstrahl durch eine Öffnung über dem Eingang für etwa 15 Minuten in den Gang und die Kammer. Weil die Erdachse im Verlauf der Tausende von Jahre wegen der Präzession pendelt, ist der Lichtstrahl heute etwas schwächer als zur Bauzeit und erreicht nicht mehr die hintere Platte der inneren Kammer, sondern endet einen Meter vorher. Insgesamt werden auf der Anlage 106 Steine postiert; sie ist damit kleiner als Cnobha (Knowth), die 50 Jahre früher mit 261 Steinen fertig gestellt wurde und nur einige Hundert Meter entfernt liegt.Der Name „Newgrange“ geht darauf zurück, dass die Umgebung im Jahr 1142 a.d. Teil der Ländereien der Mellifont Abbey wird. So entstand die Bezeichnung „new grange“ („neues Gehöft“). Auf Irisch wird die Gegend als Brú na Bóinne „Herberge/Wohnstatt am (Fluss) Boyne“ oder ursprünglich wohl „Wohnstatt der (Göttin) Bóinn“ bezeichnet. <br> | ||

|- valign="top" | |- valign="top" | ||